不过,劳动力价值围绕劳动力价格而调整的命题,在莱博维奇那里并未得到令人满意的论证。这是因为,莱博维奇没有详加讨论,劳动力价格或货币工资的变化如何转换为劳动力价值的变化。与此相应,莱博维奇虽然颠倒了劳动力价格或工资与劳动力价值的关系,却没有给出一个新的劳动力价值和工资的定义。

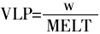

根据上述第二个关系式,工人阶级必需生活资料数量的变化将引起货币工资的变化,但这一变化如何反映于劳动力价值呢?莱博维奇既没有回答,也没有提出这个问题。在笔者看来,这个问题在“新解释”(the New Interpretation)那里求得解决。根据“新解释”的定义,单位小时的货币工资率除以劳动时间的货币表现(即MELT,它是货币价值的倒数),便等于被雇佣的每小时劳动的劳动力价值。若以VLP代表劳动力价值,w是货币工资率,则可写出

“新解释”的定义与马克思的定义有如下不同:在马克思那里,劳动力价值是在价值创造过程之前预先给定的已知量,属于事前(ex ante)概念;而在“新解释”那里,由于MELT指的是给定数量的劳动时间所创造的以货币衡量的增加值,据此定义的劳动力价值便有了事后的(ex post)意义,即它是在价值创造过程结束后才被决定的。“新解释”的这一定义对于反思和拓展马克思的剩余价值论,是十分重要的概念工具。(37)

“新解释”的定义与马克思的定义有如下不同:在马克思那里,劳动力价值是在价值创造过程之前预先给定的已知量,属于事前(ex ante)概念;而在“新解释”那里,由于MELT指的是给定数量的劳动时间所创造的以货币衡量的增加值,据此定义的劳动力价值便有了事后的(ex post)意义,即它是在价值创造过程结束后才被决定的。“新解释”的这一定义对于反思和拓展马克思的剩余价值论,是十分重要的概念工具。(37)

不过,一旦接纳“新解释”对劳动力价值的定义,在逻辑上就会面临下述问题。根据这个定义,货币工资和劳动力价值之间将只剩下量纲上的差别,货币工资水平的任何变化似乎必然同时带来劳动力价值的变化,而且,由于货币工资的变化往往带有偶然性,如此定义的劳动力价值也必然会失去其相对稳定性。在笔者看来,这个问题并不难解决。货币工资尽管是经常波动的,但在特定的时间框架内,对工人阶级总体而言,仍然遵循着一个基本的变动趋势。我们不妨将这种在特定时间框架内可识别的基本趋势与日常波动区分开来,通过将前者界定为货币工资水平在一定时期内的平均值,以区分劳动力价值和货币工资水平的变化。这里所涉及的时间框架既可以是古典周期,也可以是康德拉季耶夫或凡盖尔德伦长波。1891年,恩格斯就曾建议以两次古典周期的波谷为时间框架,来观察工人阶级生活标准的长期变动。他说:“总的说来,随着工人组织性的加强,他们的反抗力量也在增长,所以工人的一般状况,平均说来,有所改善;任何危机也不能重新使这种状况长期降到低于或者回到原来的出发点,即前次危机所造成的最低水平。”(38)这个观点可以看作对我们上述见解的佐证。

接下来探讨工资的新定义。既然工资或劳动力价格不应该作为劳动力价值的货币表现形式来看待,那又如何定义工资呢?工资的界定事实上取决于对资本和劳动力的交换关系的理解。马克思对工资的传统定义是以假定这种交换等同于普通商品之间的交换为前提的。但在马克思的著述里,我们有时也能找到对这种交换的其他解释,例如他说:“工人卖给资本家的不是他的劳动,而是对他自身作为劳动力的暂时使用权。在资本家和工人订立的合同中,在他们商定的买卖中,这才是直接的对象。”(39)在另一处他又说:“资本家例如支付劳动力一天的价值。于是,在这一天内,劳动力就像出租一天的任何其他商品(例如一匹马)一样,归资本家使用。”(40)笔者认为,如果工人出卖或出租的不是劳动力本身,而是劳动力在一定时期内的使用权,那么工资就可以界定为租金。