但是,除了承认阶级斗争在剩余价值率的决定中所起的重要作用以外,本文还分析了阶级斗争的局限。我们从社会总资本再生产的角度,探讨了投资对于剩余价值率的影响,以及所谓不变的剩余价值率对于工人阶级的意义。尽管阶级斗争对于利润和工资的划分是至关重要的,但投资及其所固有的不确定性,也会给作为国民收入余额的工资的变化带来实质性影响。我们把前一种注重阶级斗争的作用的观点称为决定剩余价值率的阶级斗争理论,后一种强调投资作用的观点称为决定剩余价值率的投资理论。在剩余价值率的决定中,工人阶级斗争的作用会受到资本家的投资权力的制约。马克思在《资本论》里虽然不曾充分和有意识地发展后一理论,但他也注意到,不同类型的投资对于工人阶级的利益有着不同的影响。像《工资、价格、利润》或莱博维奇的《超越〈资本论〉》那样,仅仅关注于工人阶级提高工资的斗争是远远不够的。纯粹以提高工资为目的的斗争,其成功与否要以更为广阔的经济和政治环境为条件。在此意义上,我们或可将“工人阶级政治经济学”区分为广义和狭义两种,前者旨在维护工人阶级在收入分配中的直接利益,因而在理论上只限于讨论收入分配;后者则要考察影响工人阶级利益的一切可能的因素,为此必须把分析的触角伸展到包括宏观经济政策,以及产业和创新政策等在内的更为广泛的领域。

冯金华教授和荣兆梓教授针对本文初稿提出了重要的修改意见,谨致谢忱。

①转引自马克思:《哲学的贫困》,《马克思恩格斯全集》(第4卷),北京:人民出版社,1965年,第94页。

②马克思:《哲学的贫困》,《马克思恩格斯全集》(第4卷),北京:人民出版社,1965年,第94页。

③波兰尼:《大转型:我们时代的政治与阶级起源》,冯钢、刘阳译,杭州:浙江人民出版社,2007年,第62-63页。

④波兰尼:《大转型:我们时代的政治与阶级起源》,杭州:浙江人民出版社,2007年,第3页、第63页。

⑤引号内的话分别见《工资、价格、利润》,《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,1995年,第93页;《马克思恩格斯全集》(第23卷),北京:人民出版社,1972年,第194页。

⑥马克思对货币资本价格的评论,见《资本论》(第3卷),载于《马克思恩格斯全集》(第25卷),北京:人民出版社,1974年,第396页;关于土地的价格则见该书第702页。

⑦饶有意味的是,青年恩格斯在相当程度上接近于这些“法国人道主义者”的观点,在《国民经济学批判大纲》里,恩格斯写道:资本主义“最终使人变成了商品,使人的生产和消灭也仅仅取决于需求……竞争制度因此屠杀了,并且每日屠杀千百万人”。《马克思恩格斯全集》(第1卷),北京:人民出版社,1965年,第621页。相关评论可参见孟捷、向悦文:“市场经济中的竞争:马克思主义经济学和演化经济学比较研究”,《清华政治经济学报》(第3卷),北京:社会科学文献出版社,2014年,第31页。

⑧在马克思那里,无产阶级化的标志是所谓“双重自由”,即一方面,直接生产者摆脱了超经济的强制,取得了人身自由;另一方面,直接生产者丧失了一切生产资料,“自由得一无所有”。见马克思:《资本论》(第1卷),《马克思恩格斯全集》(第23卷),北京:人民出版社,1972年,第192页。

⑨19世纪晚期,列宁、考茨基,乃至更早些时候的恩格斯都关注到,劳动力商品化往往是与直接生产者的“半无产阶级化”相联系的,而不必依赖于彻底的无产阶级化。在当代,以沃勒斯坦为代表的一些学者针对半无产阶级化和资本积累的关系进一步开展了研究,揭示了全球资本积累对于半无产阶级化的工人乃至非自由劳工的结构性依赖。参见孟捷、李怡乐:《改革以来劳动力商品化和雇佣关系的发展:波兰尼和马克思的视角》,《开放时代》2013年第10期。

⑩马克思:《资本论》(第1卷),《马克思恩格斯全集》(第23卷),北京:人民出版社,1972年,第925页。

(11)有关70年代以来女性主义经济学和马克思经济学的关系,可参见以下文献:Gardiner,J.,S.Himmelweit and M.Mackintosh(1975),"Woman's Domestic Labour",in Himmelweit S.,ed.,Inside the Household,London:Macmillan,2000; Gardiner,J.,"Domestic Labour Revisited:A Feminist Critique of Marxist Economics",in Himmelweit,Susan,eds.,Inside the Household,London:Macmillan,2000.另见Gardiner,J.,"The Political Economy of Domestic Labour in Capitalist Society",in D.L.Barker and S.Allen,eds.,Dependence and Exploitation in Work and Marriage,London:Longman,1976; Harrison,J.,"The Political Economy of Housework",Bulletin of the Conference of Socialist Economists,vol.3,no.1(winter 1973),pp.35-52。

(12)莱博维奇指出,从工人阶级再生产的角度看,家庭劳动以及在医疗服务、教育培训等部门进行的劳动,都是创造价值的生产性劳动。参见莱博维奇:《超越〈资本论〉》,北京:人民出版社,2007年,第182-185页。

(13)由此就派生出直接生产过程以外的第二种剩余价值率的概念,以家庭劳动为例,这一剩余价值率等于家庭劳动中未得到工资支付的部分和已得到支付的那一部分的比率。参见Gardiner,J.,S.Himmelweit and M.Mackintosh(1975),"Woman's Domestic Labour",in Himmelweit,S.,ed.Inside the Household,London:Macmillan,2000,pp.33-34.

(14)一般认为,最低工资论是由重农学派提出来的。杨国昌教授在一篇比较马克思和重农学派的文章里则指出,最低工资论最早可上溯到古典经济学的创始人配第。参见杨国昌:《马克思与最低工资论》,《马克思主义来源研究论丛》(第14辑),北京:商务印书馆,1992年。

(15)以上引证均见《马克思恩格斯全集》(第26卷第1册),北京:人民出版社,1973年,第18-19页。

(16)杨国昌教授曾枚举了多位批评者的名字,除了这里提到的萨缪尔逊和罗宾逊,还有20世纪中叶英国工党理论家斯特拉彻、日本数理马克思主义经济学家森岛通夫、分析的马克思主义者罗默。当代最著名的一些马克思主义者如多布、曼德尔、罗斯多尔斯基则反驳了这些指责。(见杨国昌:“马克思与最低工资论”,《马克思主义来源研究论丛》第14辑,北京:商务印书馆,1992年,第344页注释1和注释2。)在杨国昌列举的这些反对者以外,我们还可添上作为非马克思主义者的卡尔多,以及作为马克思主义者的鲍勃·罗桑和莱博维奇。参见卡尔多:“从凯恩斯经济学看资本主义的演进”,载于其《论经济的稳定和成长》,北京:商务印书馆,1966年;Rowthorn,Bob,Capitalism,Conflict,and Inflation,London:Lawrence and Wishart,1980;莱博维奇:《超越〈资本论〉》,北京:经济科学出版社,2006年。

(17)《马克思恩格斯全集》(第23卷),北京:人民出版社,1972年,第567页、第194页。

(18)罗斯多尔斯基指出,没有最低工资论,无产阶级绝对贫困化理论就是无法理解的。见其《马克思〈资本论〉的形成》,济南:山东人民出版社,1992年,第330页。

(19)梅林:《马克思传》(上册),北京:人民出版社,1973年,第197-199页。

(20)罗斯多尔斯基:《马克思〈资本论〉的形成》,济南:山东人民出版社,1992年,第336页。

(21)罗斯多尔斯基:《马克思〈资本论〉的形成》,济南:山东人民出版社,1992年,第331、329页。持类似观点的还有曼德尔(又译孟德尔),见其《〈资本论〉新英译本导言》,北京:中国中央党校出版社,1991年,第57-58页。

(22)马克思:《工资、价格、利润》,载于《马克思恩格斯选集》(第2卷),第96-97页。

(23)在《资本论》德文第4版(即后来的通用版)里,马克思写道:“社会的财富即执行职能的资本越大,它的增长的规模和能力越大,从而无产阶级的绝对数量和他们的劳动生产力越大,产业后备军也就越大。可供支配的劳动力同资本的膨胀力一样,是由同一些原因发展起来的。因此,产业后备军的相对量和财富的力量一同增长。但是同现役劳动军相比,这种后备军越大,常备的过剩人口也就越多,他们的贫困同他们所受的劳动折磨成正比。最后,工人阶级中贫苦阶层和产业后备军越大,官方认为需要救济的贫民也就越多。这就是资本主义积累的绝对的、一般的规律。”(《马克思恩格斯全集》(第23卷),第707页)而在法文版里,这里提到的“成正比”,又被改成了“成反比”(《资本论》(第一卷法文版)。北京:人民出版社,1983年,第687-688页)。这样一来,围绕成正比和成反比的含义便出现了许多意见相左的讨论。此外,罗斯多尔斯基虽然不承认在《共产党宣言》以后马克思也接受过绝对贫困化理论,但在下面这些段落里,他还是对不同观点做了妥协:“这并不意味着马克思的‘贫困化理论’的传奇说法完全没有根据:大多数科学上的误解都有它们的合理性”,“对马克思的批评有一点可以承认;马克思(和恩格斯)常常过高地估计使无产阶级生活条件下降的因素的份量,因此他们不能准确地看到即使在主要资本主义国家,工人阶级生活水平也有着巨大提高的可能性”。《马克思〈资本论〉的形成》,济南:山东人民出版社,1992年,第336和337页。

(24)Brenner,R.,The Economics of Global Turbulence,London:Verso,2006,pp.209-210.

(25)梅林:《马克思传》上册,北京:人民出版社,1973年,第199页。

(26)《马克思恩格斯全集》(第23卷),北京:人民出版社,1972年,第193页。在《剩余价值理论》中,马克思对这个定义做了如下解释:“生产劳动能力所花费的劳动是什么呢?除了在培养劳动能力、教育、学徒上花费的劳动——这在谈到非熟练劳动时几乎是用不着考虑的——以外,劳动能力的再生产所花费的,不过是工人消费的生活资料的再生产所花费的劳动。”《马克思恩格斯全集》(第26卷第3册,北京:人民出版社,1974年,页160。从字面来看,马克思在这段解释里并没有限定生活资料仅仅是通过工资来购买的,在此意义上,这一段表述和前述女性主义的观点是可以兼容的。

(27)马克思:《工资、价格、利润》,《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,1995年,第76-77页。

(28)英国学者罗桑认为,在《工资、价格、利润》里,马克思有三个不同的劳动力价值定义,除了这里谈到的两个定义外,劳动力价值还“取决于每个国家的传统生活水平”(《工资、价格、利润》,《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,1995年,第93页),罗桑将此作为第三个定义。在笔者看来,把最后一个定义作为对第二个定义的补充而不是一个独立的定义,可能更适当些。罗桑的观点见其"Marx's Theory of Wages",in Rowthorn,B.,Capitalism,Conflict,and Inflation,London:Lawrence and Wishart,1980。

(29)马克思:《工资、价格、利润》,《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,1995年,第76页。

(30)劳动价值论“新解释”的代表人物、英国学者莫亨曾这样概括了马克思的立场:“由于劳动力并非被生产出来的商品,便没有劳动内含于其中。因此,不仅其价值(和所有商品一样)必须在别的东西上表现出来;而且,对劳动力而言,其价值还必须是其他东西的价值。”Mohun,S.,"The Labour Theory of Value as Foundation for Empirical Investigation",Metroeconomica,vol.55,no.1(2004),p.92;另见p.74。莫亨赞同马克思的立场,即本身不是相对价值形式的商品却要表现为等价形式,却没有意识到其中的矛盾。不过,在选取作为等价形式的对象时,莫亨不同于马克思的观点。在他看来,由于在经验中价格与价值一般是不成比例的,劳动力价值并不可能通过一篮子必需品的价格来表现。为此他主张,只有一笔货币工资才是劳动力价值的唯一合适的等价形式。莫亨意图用这种方式论证“新解释”对劳动力价值定义的合理性,但这一论证在我们看来却是不必要的。

(31)为简便起见,我们将劳动力价格和货币工资作为意义相近的范畴不加分别地使用,这与马克思的本来用法是不同的。马克思将工资定义为劳动力价值或劳动力价格的“转化形式”。这个定义的要害,是把工资看作具有拜物教性质的范畴,遮蔽了剩余价值生产的秘密。在此意义上,工资也是在《资本论》(第3卷)以前出现的、作为资本主义生产当事人日常意识形式的唯一范畴。

(32)“劳动的市场价格,如同一切其他商品的市场价格一样,在长时期里会与它的价值相适应。”《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,1995年,第93页。

(33)Lebowitz,M.,Beyond Capital,2nd edn.,London:Palgrave Macmillan,2003,p.107。(括弧里的话是笔者添加的)在另一处他还写道:“马克思对劳动力价值和人口论关系的处理再明显不过地表明,他是服从于古典政治经济学的假定的。……他与古典政治经济学的决裂并不彻底。”(ibid.p.105)

(34)莱博维奇:“如果工人花费他们所得到的,在定义劳动力价值时将其等同于‘生活必需品’的价值,便是同义反复。如果我们接着假定必需品的标准是‘确定的’和不变的,则因果关系的方向就自然地表现为是从这些给定的必需品价值到劳动力的价值。因此,接着就可以使用奥卡姆剃刀,即让劳动力(以及工人)的价值仅仅表现为生产固定数量的必需品所需要的劳动。……既然在面对这一特定商品时颠倒了因果关系的正确方向,结果就会作为前提被表达出来。”Lebowitz,M.,Beyond Capital,2nd edn.,London:Palgrave Macmillan,2003,p.117。

(35)阶级斗争是先决定货币工资水平还是先决定一篮子必需生活资料,是一个很难解决的问题。弗里主张,在资本主义社会里,工人总是为某一货币工资额而不是一篮子消费品而斗争的。(Foley,D.,"The Value of Money,The Value of Labor Power,and the Marxian Transformation Problem",Review of Radical Political Economics,vol.14,no.2(1982),p.43.)但在其他理论如调节学派那里,工人阶级消费标准是和某些典型的福特主义大众消费品(汽车和住宅)相联系的,货币工资水平必须和这种消费标准相适应。在笔者看来,一个较为简便可行的做法,是假设货币工资和必要生活资料是在相互联系中被同时决定的。

(36)Lebowitz,M.,Beyond Capital,2nd edn.,London:Palgrave Macmillan,2003,p.112.

(37)在拙文“劳动与资本在价值创造过程中的正和关系”中(载《经济研究》2011年第4期),就指出了“新解释”的劳动力价值概念对于理解劳资在分配中的正和关系的意义。

(38)恩格斯1891年3月24日致奥本海姆的信,《〈资本论〉书信集》,北京:人民出版社,1976年,第513页。

(39)《马克思恩格斯全集》(第26卷第3册),北京:人民出版社,1974年,第121页。重点标示为引者所加。

(40)《马克思恩格斯全集》(第23卷),北京:人民出版社,1972年,第210页。重点标示为引者所加。

(41)《马克思恩格斯全集》(第25卷),北京:人民出版社,1974年,第406页。

(42)《马克思恩格斯全集》(第25卷),北京:人民出版社,1974年,第399页、第408-409页。

(43)斯威齐:《资本主义发展论》,北京:商务印书馆,1997年,第103页。

(44)产业后备军的这种重要性还意味着在现代资本主义社会里,充分就业在政治上是不被允许的。卡莱斯基在凯恩斯主义流行伊始的20世纪40年代,就鲜明地指出了这一点,从而揭露了凯恩斯主义充分就业目标的自相矛盾的性质。见Kalecki,M.,"Political Affects of Full Employment",in Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy,Cambridge:CUP,1980。

(45)本段内的所有引文均见于《马克思恩格斯全集》(第23卷),北京:人民出版社,1972年,第197-198页。

(46)马克思:“资本家和工人所能分配的仅仅是这个有限的价值,即根据工人的全部劳动所测量的价值,所以一方分得的越多,他方分得的就越少,反之亦然。”《工资、价格、利润》,《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,1995年,第85页。

(47)《马克思恩格斯全集》(第47卷),第266页;另见《马克思恩格斯全集》(第23卷),北京:人民出版社,1972年,第677页和《马克思恩格斯全集》(第46卷下册),北京:人民出版社,2003年,第76页。莱博维奇收集了所有这些引证(Lebowitz,M.,Beyond Capital,2nd edn.,p.109)。

(48)对劳动和资本在价值创造中的正和关系的论述,可参见孟捷:“劳动与资本在价值创造中的正和关系研究”,《经济研究》2011年第4期。

(49)现代人力资本概念是以费雪的资本概念为前提的,但在当时,这个概念遭到了马歇尔的批判(见马歇尔:《经济学原理》下卷,北京:商务印书馆,1983年,第429和431页)。直到约半个世纪后,即在20世纪60年代,人力资本理论才被舒尔茨等人提出,并受到了普遍欢迎。对人力资本概念的一个透彻的马克思主义批判,可参见米列伊科夫斯基等:《现代资产阶级政治经济学批判》,北京:商务印书馆,1985年,第十一章。

(50)史正富:《现代企业中的劳动与价值》,上海:上海人民出版社,2002年,第74、96页。

(51)资本主义国家的足球俱乐部所雇佣的明星球员,似乎可以看作这方面的例子。对哈维观点的介绍,可参见孟捷、龚剑:《金融资本和阶级—垄断地租》,《中国社会科学》2014年第8期。

(52)Lebowitz,M.,Beyond Capital,2nd edn.,London:Palgrave Macmillan,2003,p.73.(中文版见第101页)

(53)Heller,A.,Marx's Theory of Needs,London:Allison & Busby,1978.

(54)Lebowitz,M.,Beyond Capital,2nd edn.,p.73.

(55)Lebowitz,M.,Beyond Capital,2nd edn.,p.144,单引号内的引言来自《马克思恩格斯全集》(第46卷上),北京:人民出版社,1972年,第489页。

(56)一位作者曾把公民身份的发展当做一种为包容阶级冲突而采取的阶级统治策略,参见Mann,M.,"Ruling Class Strategies and Citizenship",Sociology,vol.21(3),pp.339-354。

(57)Marshall,T.H.,Class,Citizenship and Social Development,Westport,Connecticut:Greenwood Press,1973,pp.119-120.

(58)“罗马的奴隶是由锁链,雇佣工人则由看不见的线系在自己的所有者手里。”《马克思恩格斯全集》(第23卷),北京:人民出版社,1972年,第629页。

(59)科恩:《卡尔·马克思的历史理论——一个辩护》,段忠桥译,北京:高等教育出版社,2008年,第8章第7节。

(60)Silver,Beverly J.,Forces of Labor:Workers' Movements and Globalization since 1870,Cambridge:Cambridge University Press,2003.需要指出的是,对这两种反抗的定义具有理想类型的性质,因为有些斗争事实上兼具两方面的特点。一个突出的例子是马克思分析的围绕十小时工作日的斗争,很难说这种斗争纯粹属于哪一类型,它既可看作是对劳动力过度商品化的反抗,也可以看作对过度剥削的反抗。

(61)尽管没有提到波兰尼和西尔弗,法因也从这个角度对莱博维奇提出了批评,他提出,莱博维奇只考虑了围绕着价值的生产和流通的阶级斗争,或纯粹经济领域的阶级斗争,忽视了围绕着住宅、教育、交通等劳动力再生产领域的去商品化和再商品化的斗争。见Fine,B.,"Debating Lebowitz:Is Class Conflict the Moral and Historical Element in the Value of llabour-Power?",Historical Materialism,16,2008,p.110。

(62)马克思:《工资、价格、利润》,《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,1995年,第97页。

(63)卢森堡:《国民经济学入门》,北京:三联书店,1962年,第245页。依照这种观点,工资水平向劳动力价值的收敛并不是作为纯粹的经济规律自主地实现的,还须借助于非经济的制度型式。

(64)马克思:《工资、价格、利润》,《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,1995年,第95页。

(65)在对资本主义经济的弊端进行诊断时,凯恩斯意识到投资权力为资本家所垄断是导致有效需求不足的根源。他进而主张社会应该由从资本家手里接管一部分投资的权力,即所谓投资社会化。参见凯恩斯:《就业、利息和货币通论》,徐毓枬译,北京:商务印书馆,1988年,第24章。

(66)“主张(相对剩余价值生产)仅仅是以社会生产力的提高为基础的观点,在我们看来是不能成立的。相反,相对剩余价值的真正基础存在于劳动市场上,认识到这点是很重要的。”Lebowitz,Beyond Capital,2nd edn.,p.115.

(67)《马克思恩格斯全集》(第47卷),北京:人民出版社,1979年,第607-608页。

(68)美国马克思主义社会学家布洛威率先将第二种情形概括为价值层面的零和关系和使用价值层面的非零和关系,见Buroway,M.,"Toward a Marxist Theory of the Labor Process Theory:Braverman and Beyond",Politics and Society,1978,vol.8,no.3-4,p.256.

(69)孟捷(2011年)曾结合成正比理论讨论了资本与劳动的正和关系。但那里涉及的正和关系是在局部,即在个别企业、个别部门、个别国家的层面上存在的正和关系;而马克思在此设想的,是在劳动生产率进步的基础上出现的遍及整体的正和关系。

(70)《马克思恩格斯全集》(第47卷),北京:人民出版社,1979年,第606页。对这种“成反比”的关系我们并不陌生,在讨论单位商品价值与劳动生产率的关系时,马克思也提出过类似观点。劳动力价值与劳动生产率成反比,可以看作单位商品价值与劳动生产率成反比这一命题的应用。

(71)《马克思恩格斯全集》(第47卷),北京:人民出版社,1979年,第607页。

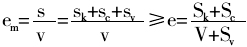

(72)埃尔维什的定义及其假定,可参见Erdos,P.,Wages,Profit,Taxation,Budapest:Akademiai Kiado,1982,p.129; p.237。对埃尔维什这一等式的介绍,还可参见马加什:《现代非马克思主义经济学史》(下卷),北京:商务印书馆,1992年,第420-423页、第478-479页。

(73)该假定排斥了以下可能性,即 的增长与

的增长与 的变化无关,——这正是杜岗-巴拉诺夫斯基的著名论点。

的变化无关,——这正是杜岗-巴拉诺夫斯基的著名论点。

(74)对卡尔多观点的介绍,以及和埃尔维什的观点的对比,可参见马加什:《现代非马克思主义经济学史》(下卷),北京:商务印书馆,第477-480页。卡尔多的观点可见其《一个经济成长模式》,载于《论经济的稳定和成长》,北京:商务印书馆,1966年。

(75)据笔者所知,日本学者置盐信雄最早利用两部类图式指出了这一点。见Okishio,N.,1988,"On Marx's Reproduction Scheme",in Kobe University Economic Review,vol.34,pp.1-24.也可参见孟捷:《马克思主义经济学的创造性转化》,北京:经济科学出版社,2001年,第87-93页,在那里我们也得出了和置盐类似的结论。

(76)《资本论》(第1卷),载于《马克思恩格斯全集》(第23卷),第680页。埃尔维什的评论参见Erdos,P.,"The Law of Value and the Real Wage in Capitalism",Acta Oecononica,vol.12,no.3-4(1974),pp.311-312。

(77)《资本论》第1卷第23章表达的工资作为因变量受积累决定的观点,可以置于劳动力价格围绕劳动力价值而波动的框架内来理解。这一点也许有助于解释马克思当时为何没有意识到,第23章里提出来的这种观点所蕴含的全部意义。

(78)将马克思所定义的剩余价值率和埃尔维什的新定义相比,前者事实上是后者的最大值,即有  当工人阶级的实际工资增量为零,在直接生产过程中形成的剩余价值完全用于资本家阶级的消费和投资时,这两个比率将相等。

当工人阶级的实际工资增量为零,在直接生产过程中形成的剩余价值完全用于资本家阶级的消费和投资时,这两个比率将相等。

(79)参见马加什:《现代非马克思主义经济学史》(下卷),第419-422、第479-480页。

(80)参见Freeman,C.,John Clark and L.Soete,Unemployment and Technical Innovation,West Port,Connecticut:Green Wood Press,1982; Mensch,The Stalemate in Technology,New York:Ballinger,1979.

(81)对“黄金年代”成因的进一步讨论,可参见孟捷:《战后黄金年代是如何形成的?——对两种马克思主义解释的批判性分析》,《马克思主义研究》2011年第5期。

(82)对“黄金年代”兴衰原因的政治经济学解释,可参见Marglin,S.,and J.B.Schor eds.,The Golden Age of Capitalism,Oxford:Clarendon Press,1990。

(83)“工人阶级政治经济学”这一提法来自马克思,并与“资产阶级政治经济学”对举。此外,马克思还有“劳动的政治经济学”和“财产的政治经济学”的提法。均见马克思:“国际工人协会成立宣言”,载于《马克思恩格斯全集》(第16卷),北京:人民出版社,1965年,第11-12页。莱博维奇则以“工人阶级政治经济学”作为其著作《超越〈资本论〉》的副标题。