今天看来,被马克思在《哲学的贫困》里批评过的德罗兹、布郎基、罗西等人,在某种意义上预告了波兰尼的理论。⑦与波兰尼不同的是,马克思——一如英国古典经济学家——始终相信资本主义生产方式是建立在纯粹自主的、自我调节的市场基础上的。这种认识构成了熊彼特所称的“图景”(vision),在此基础上,理论家们(马克思或李嘉图)才着手提出各种假设和范畴,进而构建出宏伟的经济学体系。在马克思那里,不受任何限制的劳动力商品化,便是构建其经济学的核心理论即剩余价值论的首要假设。

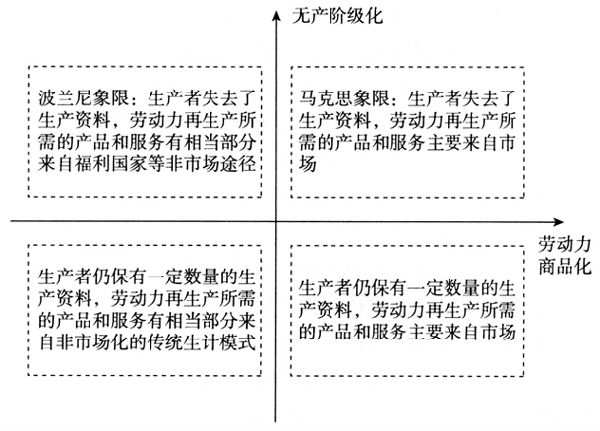

在马克思那里,所谓劳动力商品化具有以下两重含义:首先,它指的是劳动力使用权在一个社会经济中普遍地成为可交易的对象;其次,它意味着直接生产者只有出卖劳动力,才能取得必要的生存资料(means of subsistence),在这种情况下,劳动力再生产所需的一切产品和服务,都来自于市场。值得注意的是,马克思所理解的劳动力商品化是以直接生产者的无产阶级化为前提的;换言之,劳动力商品化与无产阶级化同属一个过程。⑧然而,许多历史经验表明,劳动力商品化并不需要依赖于马克思所设定的这种条件就实际地发生了。当代中国农民工阶层的发展,就是一个活生生的事例。农民工并未完全取得人身自由(譬如迁徙的自由、子女在迁入地受教育的自由等等),也没有丧失一切生产资料,但其劳动力却商品化了。⑨下页图1在一个坐标系中大致表示了无产阶级化和劳动力商品化之间的差异,以及两者之间所能有的各种组合。图中的横轴和纵轴分别度量劳动力商品化和无产阶级化的程度。我们将第一象限称作“马克思象限”,该象限对应了高度的劳动力商品化和高度的无产阶级化。从波兰尼的眼光看,“马克思象限”在现实中不可能真正存在,只可能是一种理论的设想。第二象限即所谓“波兰尼象限”,则对应了发达资本主义经济的情况,一方面,生产者丧失了一切生产资料,即存在着高度的无产阶级化;另一方面,由于福利国家和转移支付的存在,实现了某种程度的劳动力“去商品化”。这是有史以来在资本主义劳动市场上可能出现的最好的情况。最后还有第三象限和第四象限,它们分别对应了另外两种可能的组合,在我们看来,这两种组合所代表的情况与改革前后中国劳动市场的变化是大体吻合的。

劳动力商品化和无产阶级化的差别,意味着生产者并不需要在丧失一切生产资料的前提下才出卖劳动力,或者即便丧失了生产资料,也不需要以市场作为获取劳动力再生产所需要的产品和服务的唯一途径。在这种情况下,劳动力再生产就不会固着于某个统一的模式,而是依历史和制度环境的变化呈现出许多不同的特点。马克思将劳动力商品化和无产阶级化视为同一个过程,必然使其进一步假设劳动力再生产是在一个完全无产阶级化的生活世界,即在纯粹资本主义生产关系范围内进行的。在这种情况下,工人只能凭借工资在市场上取得生存资料,而不可能诉诸资本主义生产方式之外的其他途径达到这一目的。在此基础上,马克思形成了如下观点,即只限于从资本的角度看待工人阶级的再生产,将后者完全贬低为资本积累的附属品,从未探讨过特定型式的家庭结构或国家在工人阶级再生产中所起的作用。马克思的这些观点集中体现在下面这段话里:“工人阶级的不断维持和再生产始终是资本再生产的条件。资本家可以放心地让工人维持自己和繁殖后代的本能去实现这个条件。他所操心的只是把工人的个人消费尽量限制在必要的范围之内。”⑩既然马克思认为,工人阶级的再生产可以完全托付给工人的本能,就没有必要把这种再生产作为一种社会建构过程来看待,也没有必要分析支配这一过程的各种权力关系了。

图1 无产阶级化与劳动力商品化的各种组合

资料来源:孟捷、李怡乐:《改革以来劳动力商品化与雇佣关系的发展:波兰尼和马克思的视角》,《开放时代》2013年第10期。