三、不变的剩余价值率和工人阶级政治经济学

在《超越〈资本论〉》一书中,为了论证工人的必要生活资料增加的可能性,莱博维奇还提出,马克思所分析的相对剩余价值生产不仅要以生产率进步为前提,还要取决于劳动市场的具体形势。这是个非常新颖而重要的观点。在介绍这个观点之前,让我们先来考察一下两种剩余价值生产的方法,即绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产。

设B是实际工资率(即工人在一天内的实际工资);λ是消费品的单位价值;N是所雇佣工人数或就业量;T是工作日的总数;a表示劳动强度(也可定义为劳动复杂度);s是所生产的剩余价值;同时假设工人在单位时间里生产的新价值为1,可以写出

s=aNT(1-λB) (1)

这个等式既可用以表示个别企业剩余价值的生产,也可表示整个经济中的剩余价值生产。由此等式可看出,存在着三种增加剩余价值的途径:第一,工作日总量T的延长,劳动强度a的提高,工人人数N的增长,实际工资B的减少,都有助于增加剩余价值。这几种增加剩余价值的手段在马克思那里属于绝对剩余价值生产的方法。第二,如果把a定义为劳动复杂程度(a>1),则个别资本家此时可以获得超额剩余价值。在其他一切条件相同时,超额剩余价值等于(a-1)NT(1-λB)。第三,在其他因素不变时,还可通过降低消费品的单位价值λ来增加剩余价值,这便是马克思所谓的相对剩余价值生产的方法。

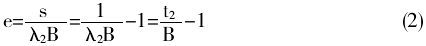

如果我们假定a、N、T这三个因素不变,或者不考虑这三个因素,即将其舍象,则在等式(1)的两端除以λB后就有

其中:e是剩余价值率; 相当于单位时间的可变资本;

相当于单位时间的可变资本; ,可看作消费品的劳动生产率。等式(2)可以帮助我们理解相对剩余价值生产的方法。显然,在劳动生产率提高的前提下,是否出现剩余价值率增长,取决于t和B这两个因素的相对变化。在劳动生产率进步的条件下,如果实际工资的增长落后于生产率的增长,就会提高剩余价值率,形成所谓相对剩余价值生产。

,可看作消费品的劳动生产率。等式(2)可以帮助我们理解相对剩余价值生产的方法。显然,在劳动生产率提高的前提下,是否出现剩余价值率增长,取决于t和B这两个因素的相对变化。在劳动生产率进步的条件下,如果实际工资的增长落后于生产率的增长,就会提高剩余价值率,形成所谓相对剩余价值生产。