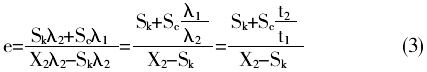

马克思在使用剩余价值率概念的同时,也使用了相对工资的概念,前者是相对于资本家的目标而言的,后者则是相对于工人而使用的。相对工资和剩余价值率相反,指的是工资在新价值中的份额。在讨论上述第一种情形时,马克思写道,在这种情形下,“相对工资即工资占的份额减少了”。(71)相应的,在第二种情形里,相对工资也在下降,但下降的比率要小于第一种情形。在第三种情形里,相对工资保持不变,这也意味着工人阶级此时取得的是最大限度的工资份额。因此,从莱博维奇的观点来看,不变的剩余价值率便是在马克思的理论内认可的、工人阶级在一个资本主义社会里有可能实现的最高目标。真的如此吗?让我们通过一个新的剩余价值率公式来考察这一问题

这里的e是新定义的剩余价值率; 是在市场上实现的消费品总量;

是在市场上实现的消费品总量; 和

和 分别是资本家的新增投资和消费。要注意的是,这三者在此都是物量,而不是劳动价值量。

分别是资本家的新增投资和消费。要注意的是,这三者在此都是物量,而不是劳动价值量。 和

和 分别是投资品和消费品的单位价值量,两者各自的倒数,即

分别是投资品和消费品的单位价值量,两者各自的倒数,即 和

和 分别是投资品和消费品的劳动生产率。如果我们进一步假设技术进步的速度在生产投资品的第一部类和生产消费品的第二部类是相同的,则在考察这个比率变化的原因时,就可将生产率的变化所造成的影响撇开。

分别是投资品和消费品的劳动生产率。如果我们进一步假设技术进步的速度在生产投资品的第一部类和生产消费品的第二部类是相同的,则在考察这个比率变化的原因时,就可将生产率的变化所造成的影响撇开。

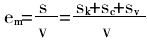

公式(3)是受匈牙利经济学家埃尔维什的启发得出来的。但埃尔维什没有采取我们的写法,而是直接假定两种产品的单位价值量等于其单位产量。在这个特殊假定下,他写出了第(4)式,并将其定义为已实现剩余价值率。(72)

需要指出的是,埃尔维什的假设(即两种产品的单位价值量等于其单位产量)是有缺陷的,因为在生产率进步的前提下,相同的单位价值量可以体现为不同的产量。埃尔维什提出这个假设事实上等于宣布不存在生产率进步。而排除生产率进步,除了在极短期的分析中尚可成立外,对其他时间视野下的分析都不适用。

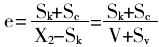

不过,在明了等式(4)的缺陷后,我们仍可采用这个定义来考察问题。等式(4)与马克思的剩余价值率公式是不同的。马克思的剩余价值率定义有以下特点:第一,这个公式(为了表示与埃尔维什的区别,马克思的公式可表示为 ,分子和分母的符号采用了小写,代表的是价值量)是在《资本论》第1卷提出来的,它所表达的是在直接生产过程里的剥削程度,并没有考虑剩余价值实现的问题,而剩余价值的实现归根结底是宏观层面的问题,即取决于社会总资本再生产的实现条件。第二,马克思的公式并没有涉及剩余价值的使用,而正是剩余价值的用途决定了资本家阶级最终将获得多少利润。从用途来看,剩余价值有三项支出,即有

,分子和分母的符号采用了小写,代表的是价值量)是在《资本论》第1卷提出来的,它所表达的是在直接生产过程里的剥削程度,并没有考虑剩余价值实现的问题,而剩余价值的实现归根结底是宏观层面的问题,即取决于社会总资本再生产的实现条件。第二,马克思的公式并没有涉及剩余价值的使用,而正是剩余价值的用途决定了资本家阶级最终将获得多少利润。从用途来看,剩余价值有三项支出,即有 ,分别是资本家的个人消费,以及用于新增不变资本和新增可不资本的支出。其中用于新增可变资本的那部分即

,分别是资本家的个人消费,以及用于新增不变资本和新增可不资本的支出。其中用于新增可变资本的那部分即 ,既可看作新工人的劳动力价值,也可看做已有工人劳动力价值的增量。因此,这部分支出一旦完成,就不归资本家而归于工人,从这个角度看,也就不应再计入剥削率公式的分子,而应计入分母。马克思的定义没有考虑这一因素,在他那里,剩余价值率被定义为

,既可看作新工人的劳动力价值,也可看做已有工人劳动力价值的增量。因此,这部分支出一旦完成,就不归资本家而归于工人,从这个角度看,也就不应再计入剥削率公式的分子,而应计入分母。马克思的定义没有考虑这一因素,在他那里,剩余价值率被定义为 。而新的已实现剩余价值率则考虑了这个因素,即有

。而新的已实现剩余价值率则考虑了这个因素,即有 。与马克思的定义不同,这个定义里的符号所代表的是物量而非价值量,因此,

。与马克思的定义不同,这个定义里的符号所代表的是物量而非价值量,因此, 是实际工资的增量,它和V一起形成全部实际工资。在这个新定义里,分子是在剩余价值使用和实现后归于资本家的部分,即资本家的新增投资和其个人消费;分母则是市场上实现的消费品减去资本家用于个人消费的部分,也就是进入工人阶级消费的实际工资。

是实际工资的增量,它和V一起形成全部实际工资。在这个新定义里,分子是在剩余价值使用和实现后归于资本家的部分,即资本家的新增投资和其个人消费;分母则是市场上实现的消费品减去资本家用于个人消费的部分,也就是进入工人阶级消费的实际工资。