通过上述分析可以看到,相对剩余价值生产的出现不仅取决于生产率,而且和实际工资增长的幅度有关,后者是由劳动市场的力量对比即阶级斗争决定的。马克思在《资本论》里讨论了生产率增长的必要性和实现途径,但对于实际工资何以实现增长,则未做详细的讨论。这一缺失引发了莱博维奇的批评,他指出,相对剩余价值生产的存在,不仅要以生产率进步为条件,还取决于劳动市场具体形势,后者既有可能带来相对剩余价值率的提高,也有可能带来剩余价值率不变的结局。(66)

在《1861-1863年经济学手稿》里,马克思最先讨论了剩余价值率不变的可能性,他列举了三种在生产率进步的前提下可能出现的情形:第一,假设劳动生产率增加,工人只得到与过去数量相同的生活资料,在这种场合,劳动力价值下降,且劳动力价值减少的部分全部变成资本的剩余价值。第二,劳动生产率增加,工人得到的生活资料量也增加,但并不是按劳动生产率增长的同一比例增加,在这种场合,劳动力价值会减少,剩余价值则按相应的比例增加。第三,劳动生产率增加,但工人得到的生活资料数量与劳动生产率按同一比例增加,从而劳动力价值保持不变。在这种情况下,剩余价值和剩余价值率也不变。(67)

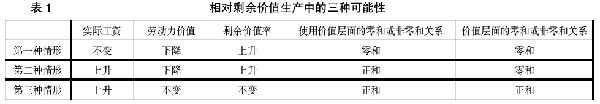

我们可以通过区分所谓正和关系和零和关系来比较以上三种情形:第一种情形属于绝对意义的零和关系,此时不仅劳动力价值和相对工资下降,工人得到的生活资料数量也维持不变,劳动生产率进步的好处全部归于资本。第二种情形则结合了使用价值形态上的正和关系和价值形态上的零和关系,所谓使用价值形态上的正和关系,是指工人此时得到了更多的生活资料;价值形态上的零和关系则是指劳动力价值和相对工资同时下降。(68)在第三种情形下,工人阶级能得到更多的生活资料,他们的劳动力价值甚至相对工资也维持不变,对资本而言,则是剩余价值和剩余价值率维持不变,但相同的剩余价值此时可以代表比过去更多的使用价值。在纯粹使用价值形态上,双方都增加了各自的利益;在价值形态上,双方也没有丧失任何利益。因此,第三种情形可以说代表了在资本主义社会内部有可能实现的、最大限度的资本与劳动的正和关系。(69)表1总结了上述三种情形下的几种主要变量的变化及其所对应的零和或非零和关系。

莱博维奇在其论著里曾把马克思分析的第三种情形——即存在不变的剩余价值率——作为工人阶级在一个资本主义经济中所应追求的最高斗争目标来看待。应该指出,莱博维奇的这个观点和马克思的原意是有区别的。在马克思那里,不变的剩余价值率只是作为一种理论可能性提出来的,对于如何实现这一可能性,马克思并未展开讨论。相形之下,在莱博维奇眼中,不变的剩余价值率是一个在经验中可实现的具体目标。此外,如果我们严格遵循马克思为相对剩余价值生产所设定的前提,即“劳动力价值取决于劳动生产率并与它成反比”,(70)则剩余价值率必然会上升。这一结果意味着上述第三种情形实际上是与相对剩余价值论相矛盾的。