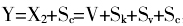

埃尔维什的新定义包含以下基本关系:资本家的消费 是增长较慢的,可以认为慢于消费品产量的增长,在此前提下,该比率的变化就主要取决于

是增长较慢的,可以认为慢于消费品产量的增长,在此前提下,该比率的变化就主要取决于 和

和 及两者之间的关系。我们假定

及两者之间的关系。我们假定 是

是 的增函数,(73)在一定时期内,

的增函数,(73)在一定时期内, 的增长将会带来

的增长将会带来 的更快增长。从定义来看,这种相对变化会造成已实现剩余价值率的下降。

的更快增长。从定义来看,这种相对变化会造成已实现剩余价值率的下降。

埃尔维什试图利用这个新的定义借鉴和吸收后凯恩斯主义经济学家卡尔多的观点。卡尔多认为,国民收入中工资和利润的相对份额是由投资率的高低决定的;投资率通过乘数效应决定两个阶级在国民收入中的相对份额,并使总供给和总需求达到充分就业的均衡。从第(4)式可以看出,分子即资本家的利润是由 和

和 组成的,

组成的, 的增长相对缓慢,因而利润份额主要取决于

的增长相对缓慢,因而利润份额主要取决于 。在分母即工资当中,V是前期给定的,

。在分母即工资当中,V是前期给定的, 则经由某种乘数效应为

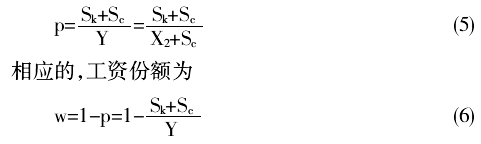

则经由某种乘数效应为 所决定(在马克思经济学中,这种乘数效应取决于资本的有机构成和马克思定义的剩余价值率)。在第(4)式的基础上,我们还可写出国民收入中工资份额和利润份额的定义。用物量表示的国民净收入

所决定(在马克思经济学中,这种乘数效应取决于资本的有机构成和马克思定义的剩余价值率)。在第(4)式的基础上,我们还可写出国民收入中工资份额和利润份额的定义。用物量表示的国民净收入 ,利润份额为

,利润份额为

在国民收入中,利润份额是首先被决定的,工资则是在此前提下形成的余额(residual)。(74)

卡尔多—埃尔维什将工资份额视为国民收入余额的观点,显然迥异于马克思的剩余价值论,后者将剩余价值或利润看作新价值中的余额。如何看待这两种观点的不同呢?在我们看来,卡尔多—埃尔维什的观点并不是与马克思截然对立的,而是对马克思观点的进一步补充和发展。马克思关于剩余价值是价值创造过程的余额的观点,对于微观层面即个别资本的价值增值来说,自然是正确的。但从社会总资本再生产的角度看,卡尔多—埃尔维什的看法就是合理的。从再生产图式分析可以看到,在社会总资本再生产的层面上,剩余价值的实现主要取决于两大部类资本家的积累或投资。(75)投资本身又会通过某种乘数效应来调节工人阶级的收入和消费。事实上,正如埃尔维什注意到的,马克思本人在《资本论》第1卷第23章曾一度谈到积累率的高低对工资水平的影响,提出了积累是自变量、货币工资是因变量的观点。(76)马克思在这里的看法和卡尔多—埃尔维什把工资份额视为国民收入余额的看法是一致的。如果我们采用上一节修改的劳动力价值的新定义重新界定劳动力价值及其和工资之间的关系,积累所影响的就不只是劳动力价格或货币工资,而是实际工资和劳动力价值本身。(77)采用前文的记号,实际工资因积累而发生的变化,体现在 伴随

伴随 而发生的变化上。这种变化意味着在价值创造过程之前给定的实际工资水平和劳动力价值,在结合了价值的生产和实现过程的社会总资本的再生产中,还会有进一步的改变。(78)

而发生的变化上。这种变化意味着在价值创造过程之前给定的实际工资水平和劳动力价值,在结合了价值的生产和实现过程的社会总资本的再生产中,还会有进一步的改变。(78)

和马克思的剩余价值率定义相比,由埃尔维什最先发展的已实现剩余价值率的定义显然更为贴近宏观经济的现实。如果要像莱博维奇那样,把不变的剩余价值率作为工人阶级斗争的目标,就不宜无条件地援用马克思的定义,而应采用已实现剩余价值率这个新定义。在把不变的剩余价值率作为工人阶级的斗争目标时,莱博维奇忽略了资本积累的内在矛盾对剩余价值率的影响。可以证明,在引入资本积累的基本矛盾和非均衡的条件下,一个不变的剩余价值率反而可能不利于工人阶级的利益。埃尔维什曾利用其剩余价值率概念谈到了下述可能性:由于 的增长落后于消费品总量

的增长落后于消费品总量 的增长,当

的增长,当 的增长在一段时滞后引起消费品生产能力的相应扩张时,

的增长在一段时滞后引起消费品生产能力的相应扩张时, 的增长部分将越来越多地转化为实际工资,进入资本家消费并构成利润的那部分则在相对减少。从第(4)式来看,这种变化将不利于提高剩余价值率。为了摆脱这种不利影响,资本家阶级可采取的策略之一是降低消费品的产能利用率,减缓消费品产量的增长,与此同时,投资的扩张也会受到控制,从而达到维持剩余价值率不变的目的。(79)埃尔维什所设想的这种情形符合剩余价值率不变的假定,但却不利于工人阶级提高生活水平和增加就业的目的。这表明,从宏观经济再生产的角度看,像莱博维奇那样单纯从剩余价值生产的角度来理解不变的剩余价值率的含义是有很大局限的。

的增长部分将越来越多地转化为实际工资,进入资本家消费并构成利润的那部分则在相对减少。从第(4)式来看,这种变化将不利于提高剩余价值率。为了摆脱这种不利影响,资本家阶级可采取的策略之一是降低消费品的产能利用率,减缓消费品产量的增长,与此同时,投资的扩张也会受到控制,从而达到维持剩余价值率不变的目的。(79)埃尔维什所设想的这种情形符合剩余价值率不变的假定,但却不利于工人阶级提高生活水平和增加就业的目的。这表明,从宏观经济再生产的角度看,像莱博维奇那样单纯从剩余价值生产的角度来理解不变的剩余价值率的含义是有很大局限的。