论人本型经济结构

——对中国新阶段结构转型战略的新思考

常修泽

《经济社会体制比较》2015年第5期总第181期

2015年9月

[内容提要]

结构性矛盾是中国经济内部的深层次矛盾。其根源之一在于经济领域没有完全摆脱“物本位”和更深层次的“官本位”的影响。文章以人的发展经济学为理论依据,提出了“人本型结构”这一核心范畴,并将此核心范畴作为主线贯穿到中国经济的六大结构中,认为在需求结构上,瞄准提高“居民消费率”及相应的“民富支撑”;在供给结构(产业结构)上,瞄准与人直接相关的现代服务业和战略性新兴产业;在要素投入结构上,瞄准人的“心灵放飞”和万众创新;在资源环境上,瞄准生态福祉和环境人权;在城乡结构上,瞄准填平城乡之间人的制度鸿沟;在区域结构上,瞄准区域人际协调,以避免“板块群体碰撞”。此外,文章认为,结构转型“转到深处是体制”,必须真刀真枪改革,克服两种“本位”,推进“五环式”改革,持续反腐败并突破固化利益格局。唯有此,结构转型才有可靠的制度支撑。

关键词:

经济结构转型 人的发展经济学 人本型结构论 制度支撑

作者简介:常修泽,中改院学术委员,清华大学中国经济研究中心研究员,国家发展和改革委员会宏观经济研究院教授。

结构性矛盾是中国经济内部的深层次矛盾。虽然国家多年来一直强调“调结构”,但是,实事求是地说,结构转型并没有取得突破性进展。结构转型为什么一直转不过来?个中原因当然十分复杂,但从深层次探究,其根源之一在于没有摆脱“物本位”和“官本位”的束缚。对中国经济结构问题的探讨,可以有多种视角。与已有研究不同,本文选取了一个新视角——“人的发展经济学”视角,研究探讨如何以人的发展为主线来推进经济结构的转型,并力求将此主线贯穿到需求结构、供给结构(即产业结构)、要素投入结构、资源环境(也是一种要素投入结构)以及城乡结构、区域结构之中,故曰“人本型结构论”①。

[①应欧洲政策研究中心(CEPS)的邀请,2015年2月26~27日,笔者在布鲁塞尔出席了该中心主办的“2015欧洲思想实验室年会”,并在关于“走向创新市场领导者:中国‘十三五’规划”高端对话环节,以《用“人本”思想推进中国的经济结构转型》为题,阐述了本文的基本观点(见“中国改革论坛网”之专家动态《常修泽教授出席“欧洲思想实验室年会”并就中国“十三五”规划议题发言》)。因会议发言时间所限,当时笔者只扼要阐述,未及全面展开。现以笔者即将出版的《人本型结构论——中国经济结构转型新思维》一书书稿为依据,系统阐述本人的学术观点,以求教于学术界。]

一、中国经济内部的结构性矛盾

(一)需求结构

马克思在《〈政治经济学批判〉导言》一书中曾对社会再生产四个环节的一般联系有过精辟论述,其中明确指出,生活消费是社会再生产全过程的“终点”,“在消费中,产品脱离这种社会运动,直接变成个人需要的对象和仆役,供个人享受而满足个人需要。因而,生产表现为起点,消费表现为终点”[参见马克思,1962:《〈政治经济学批判〉导言》,见《马克思恩格斯全集》第12卷,北京:人民出版社,第733~762页。]。尤其是在社会主义制度下,由于社会制度的规定性,其生产目的更应是为了“人”及“人的需要”。要说“常态”,这才是经济发展的应有之“常态”(而不仅仅是在经济下行时,作为“保增长”的经济手段。这是本人主张的“人本型”结构与“物本型”结构不同的视角)。固然,在社会主义初级阶段,基于经济社会和人的发展的需要,需保持相应的投资率和净出口率,但不应忘却生活消费是社会生产的最终目的,在实践中不应挤压消费,尤其不应挤压居民消费。

中国经济结构存在的突出问题是什么呢?笔者认为,首先是需求结构,特别是“消费需求不足”的问题。

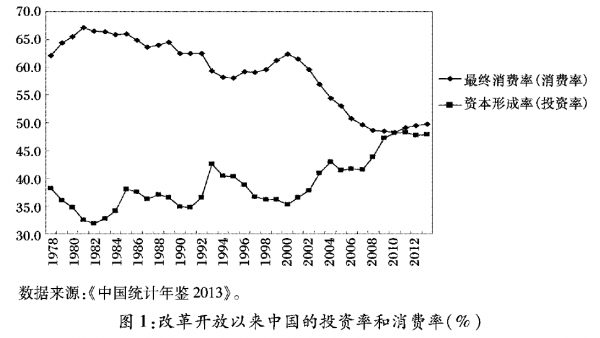

改革开放以来,中国的最终消费率(包括政府消费和居民消费)长期在60%~70%的区间内波动,但进入新世纪后呈现明显的逐年下降趋势,从2000年的62.3%持续下降到2010年的48.2%,降低了14.1个百分点,为改革开放以来的最低点,2011年略有回升至49.1%(参见图1)。特别是居民消费率从2000年的46.4%下降到2011年的35.7%(中国国家统计局口径),约下降了10个百分点[本文涉及到的世行数字,引自世界银行资料库;中国官方的数字,引自《中国统计年鉴》,不一一作注。]。

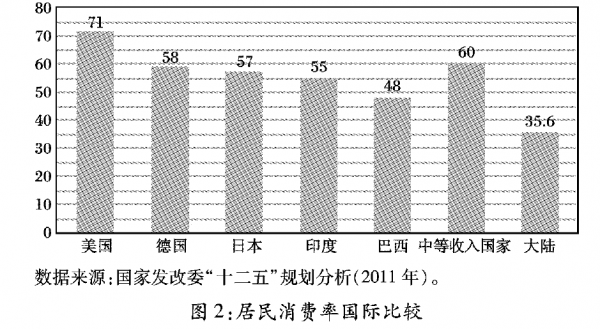

最终消费率持续下降,相对应的是投资率呈现上升态势。投资率居高不下,严重挤压消费率,致使中国的最终消费率低下,不仅低于处于较高发展阶段的发达国家,也落后于处于相同发展阶段的发展中国家,例如同为“金砖国家”的巴西、俄罗斯和印度。尤其是与人相关的“居民消费率”更低,见图2和表1。

表-1居民消费率的国际比较详表(2012,%)

|

消费率 |

其中:居民消费率 |

投资率 |

|

|

中国 |

48.4 |

34.6 |

48.8 |

|

巴西 |

83.8 |

62.3 |

17.6 |

|

德国 |

76.8 |

57.5 |

17.3 |

|

法国 |

82.4 |

57.7 |

19.8 |

|

英国 |

87.4 |

65.6 |

14.8 |

|

印度 |

72 |

60.3 |

34.7 |

|

日本 |

81.4 |

60.9 |

20.6 |

|

韩国 |

69.4 |

53.5 |

27.6 |

|

俄罗斯 |

66.7 |

48.1 |

26 |

|

美国 |

84.3 |

68.6 |

19 |

|

高收入国家 |

n.a. |

61.4 |

19.6 |

|

中等收入国家 |

n.a. |

54.9 |

31.7 |

|

低收入国家 |

n.a. |

77.5 |

27.8 |

|

世界平均水平 |

n.a. |

60.4 |

21.7 |

资料来源:世界发展指标数据库(WDI)

从表1可以看出,按世界银行数据库资料,2012年中国居民消费率为34.6%(中国国家统计局资料,2012年为36%),而美国的这一比例是68.6%,德法英等欧洲国家为55%~65%,日韩等东亚国家为50%~60%,多数发展中国家则为60%~65%(见表1)。

总之,中国与“人”的发展直接相关的居民消费率处在低迷状态,与“物”的增长直接相关的投资率却处在“亢奋”状态,说明居民的消费需求有被投资率不合理地抑制的问题。马克思在《资本论》中曾用过一句格言:“死人抓住活人”[所谓“死人抓住活人”,是马克思《资本论》序言提到的一个格言。它是指前人的思想禁锢了后人。本文借用这一句式,阐述“死物(投资)抑制活人”,也是对人的一种“禁锢”。];而现在的中国是“死物(投资)抑制活人”,笔者称之为“物本压制”。这是中国经济结构调整首当其冲的问题。