三、两种农村典型结构—建构关系及意义的比较

大寨和小岗是诸多农村先进典型中两个不同类型,对这两类截然不同甚或对立的典型加以比较分析,其意义在于让我们可以客观地认识和理解农村典型及其产生的社会机理。

比较两类农村典型,并不是要评价和比较两个典型优缺点,更不是去评论典型中的原型村庄的功与过。有学者将农村发展问题与农村典型中的原型村庄联系起来,认为大寨的“小”或“过”主要有“过于理想主义、缺乏实现有效合作的条件、苦干而缺乏科学的精神、大寨精神缺乏人本理念”; 而小岗村的“小”或不足之处在于“没有体现合作的优势、缺乏规则意识。”[11]这样的评论缺乏学理分析基础,有过于主观且明显价值判断之倾向,且还有把农村典型与原型村庄、农村典型与农村政策问题加以混淆之嫌,因而对农村典型的学术研究意义不大。对于原型村庄大寨和小岗来说,他们都是自在的村庄,农民们所作出的事迹,首先是他们在特定历史背景下生存与生活的行动选择,不存在“功”与“过”的问题。所以,分析和比较大寨和小岗两种农村典型,需要从结构—建构的维度去析解和理解原型与典型的关系,以及典型的社会建构机制和象征意义。

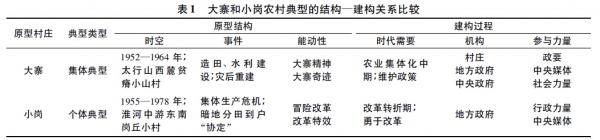

表 1 从时空、事件和能动性三个维度来看两种典型的原型结构及其主要构成,从时代需要、机构和参与力量三个维度来分析典型建构的过程。如果我们把典型的类型、原型结构和建构过程综合起来,或许就能历史地、中立地去理解两种典型的共性与特质。

首先,在特定时空场域中,一个村庄及其农民总会做出属于自己或具有自身特性的事情,他们的主体性、独特性和能动性是客观存在的,构成农村典型的结构基础,其中结构的特质和差异也就成为典型类型形成的基础。无论大寨还是小岗村,他们的事迹都是特殊的、具有能动性的,具备了成为典型的结构基础; 同时,他们事迹的独特性决定了典型的类型差异。

其次,农村典型的产生实际都是不同时代的社会建构的产物,都满足了时代的政治需要。在农业集体化运动时期出现饥荒问题时,政治系统需要用一种力量来增强农民对政策的信心,并试图找到继续推行路线政策的方法,大寨人的精神和事迹符合了这一时代需要和政治需要,于是大寨主要被动员起来的政治力量建构为集体农业的典型。大寨人所具有那种团结合作、自力更生、艰苦奋斗的传统,在改革开放乃至近日依然得到继承和发扬,[12]而至于“农业学大寨”运动及农业集体化政策造成的问题,则是政治运动和政策本身的问题,责任并不在大寨及其农民身上。尽管大寨人的奇迹是不可复制的,但大寨精神依然值得赞誉和欣赏。同样,小岗村农民无法合作和接受集体生产的政策,起而抗之,通过改革以求生计。这种行动与大寨典型截然相悖,但却符合了改革转折时期的政治需要,从而被建构为农村改革典型。此外,农村典型的建构主要是对原型能动性的建构与意义延伸。大寨人通过集体的团结和艰苦奋斗,确实取得了惊人的农业生产成就; 小岗人通过私下协定和分田到户,也确实彻底改变了集体生产的困境,取得粮食生产大丰收。然而,农村典型的建构逻辑正好是反向的,即大寨和小岗村都成功了,所以他们的做法或行动方式就是成功模式,需要学习或模仿。正是受典型建构逻辑的支配和影响,“农业学大寨”运动中的“大寨田”“大寨工分”等做法也就成为模仿和复制内容,同样,拆散集体也曾被一阵风地推进和模仿。

就农村先进典型的意义而言,无论个人还是社会的发展,都会追求正向价值或成就,所以将取得突出成就的村庄塑造为典型,并加以传播,在社会中会起到激励、引导和示范的效应,因为典型的正能量或正向价值具有可赞誉、可欣赏、可借鉴的意义。但是,不容忽视的事实是,如果对典型过度地演绎、过度地模仿,或许还会产生负面性的后果; 特别是用政治运动或政策强制的形式,教条化地广泛复制典型,结果更是适得其反,因为典型有值得学习之处,但绝不是普遍可复制的。正如大寨精神是值得学习的,但大寨是不可复制的; 小岗村的改革勇气可嘉,但小岗村是不宜复制的。大寨和小岗在精神特质和行动方式上可以说是截然相对的,而他们主要以成功的行动结果而成为农村典型,因此,如果把典型的行动方式去强行推广和复制,也就避免不了在某些地方产生相反的结果。正如小岗人用《花鼓歌》唱出他们被强行模仿典型的经历和遭遇: “碗当鼓,盘当锣,偷偷摸摸下南乡;开口唱支《学大寨》,一声花鼓泪千行。”[9]69