“文化大革命”的终结,开启了中国社会转型期的阀门,同时也开启了中国政治议程与领导精英转换的序幕。“70年代末在邓小平的支持下,中国展开所有社会主义国家迄今为止所尝试过的影响最深远、最有系统的改革。”中国开始告别“以阶级斗争为纲”的政治运动式的革命策略走向渐进式的改革道路,发展与稳定成为转型期中国的两大主体性目标,并在不断的政治、经济、文化、社会等领域的改造进程中强调治理的重要性。

毫无疑问,在保持既有政治体制的前提下,为政体寻求崭新的合法性来源成为当务之急,而中国的政治议程与领导精英转换在寻求新的合法性过程中也渐次得以展开。转型时期的两大任务——以经济建设为中心与改革开放,要求对“文革”前的政治议程进行重新设置。十一届三中全会的召开重新阐释了现代国家建设的内涵,即中国的国家建设从追求纯粹的社会主义到追求符合人类本质内在发展的现代化;由此,中国国家建设的政治议程从以阶级斗争为纲的革命政治,转变为以经济建设为中心的治理政治。政治议程作为宏观的结构限制,对作为政治行为主体的领导精英提出了不同于以往的要求;同时,领导精英也凭借行为策略对政治议程的变迁施加影响。以阶级斗争为纲的革命政治议程要求政治官僚型领导精英,然而以经济建设为中心的治理政治议程则需要技术官僚型领导精英。所以,随着转型时期政治议程的变迁,治国精英也随之发生了转换。不同的政治议程,要求与之相适宜的不同类型的领导精英,即领导精英政治议程化;然而,不同类型的领导精英利用既有的资源与制度规则所作出的政治策略选择,对政治议程的变迁也具有一定的影响,即政治议程领导精英化。前者在“文革”前中国的政治议程与领导精英的互动机制与过程中体现得较为明显,后者在改革开放后至今中国的政治议程与领导精英的互动机制与过程中体现得较为显著。

一、政治议程理论:政治议程与领导精英

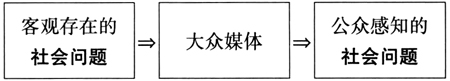

议程理论(Agenda-setting Theory)认为大众媒体传播对于议程设置具有重要作用,它们往往不能决定人们对某一事件或意见的具体看法,但可以通过提供给信息和安排相关的议题来有效地左右人们关注哪些事实和意见及他们谈论的先后顺序。也就是说,议程设置涉及两个方面的内容:一个方面是议题从媒介议程向公众议程的传播过程;另一个方面是公众在头脑中形成这些议题和对象时,新闻媒介所起的作用。见图1。因此,《新闻学大辞典》将议程设置理论解释为:“对公众为什么认为某些公共问题比另一些更重要的一种解释。这种理论的基本观点是,新闻媒介对某些公共问题的报道多而突出,这就确定了公众对问题重要性的排列顺序。”由此可知,大众媒体在议程设置中扮演着重要角色,关于议程设置的研究主要集中在大众媒体所关涉的传播学研究领域。

图1 议程理论

从问题所在的场域来讲,议程设置理论所关注的问题(issue),都落脚于社会问题(social problem)领域。在社会问题的范畴内,客观产生并存在的社会问题被大众媒体所形塑,从而影响了公众对原初存在的社会问题的感知。经过大众媒体形塑(甚至扭曲)的社会问题,影响(甚至形成)了公众认知领域的社会问题,从而使社会问题的公众感知维度有别于社会问题的原初维度。议程理论的本质在于强调大众媒体对于社会问题的形塑作用,但是,大众媒体并没有改变社会问题的“社会”属性;公众感知的,并被大众媒体形塑的社会问题,仍然处于社会领域,并没有上升到政治领域而引起精英的关注。

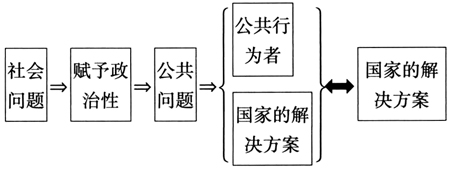

政治议程理论有别于议程理论,它发生在公共问题(public problem)领域,是政治性的。社会问题不同于公共问题,并不是所有的社会问题都会变成公共问题。“公共问题指的是延展了的社会问题,它产生于公民社会领域,却讨论于政治—行政领域。从这个意义来讲,公共问题的本质是政治性的。换句话说,当且仅当一个问题位于政治议程中的时候,它才是公共性的。在公共问题被政治性定位的阶段,公共行为者(例如行政部门、政府、议会)认识到有必要以一种可能的国家式解决方案(state solution)来处理公共问题。”政治议程理论来源于社会问题领域,但是不同于大众媒体主导的议程理论。当社会问题被政治化界定或者议题化的时候,才可以称之为公共议题,并进入到政治议程的过程。也就是说,政治议程设置关系到“社会问题被定义并主题化为公共问题的过程”。政治议程理论逃离了以媒体主导的议程理论的问题场域性,将政治性、公共性以及公共行为者与国家式解决方案引入,形成了全新的理论模型。见图2。

图2 政治议程设置理论

在政治议程理论中,公共行为者作为一种前摄角色(proactive role),被赋予议程设置过程的管理者的重任。由此可知,公共行为者是整个政治议程过程的问题守门人与策略选择者,他们在很大程度上决定公共问题的国家式解决方案,亦即决定政治议程的设置。这是公共行为者的政治议程设置能力与策略选择,也就是所谓的政治议程领导精英化。同时,以公共问题为主体结构的议程设置决定了“行为者的策略选择、资源,并设定框架的制度规则”。政治议程一经被政治精英设置,它便作为一种客观存在的实体,按照自身的规律运作,并形成公共行为者能力发挥与策略选择的宏观结构。公共行为者内在其中并受到其结构限制,也就是所谓的领导精英政治议程化。所以公共行为者与政治议程设置之间是相互影响的。

虽然在政治议程设置的过程中,行为者不仅仅包含以行政部门、议会为代表的公共行为者,它的主体范畴是多元的。政治议程必须将一些政治参与、新社会运动、媒体以及决策制定过程考虑在内。但是就中国而言,现今的政治议程制定与选择所涉及的行为者还比较狭窄,它涉及的行为者还大多数停留在公共行为者范围内。所以,将中国的利用国家式解决方案来达成公共问题解决的政治议程设置方式,称之为领导精英与政治议程的互动,还是比较恰当的。