“20后”章咏(左下一)在北平博艺小学读书时与同学合影

“40后”凌丽

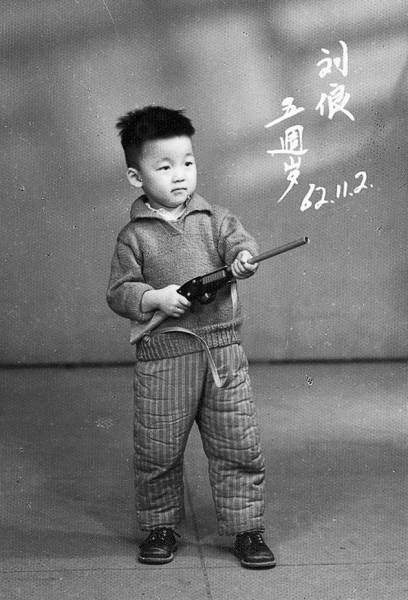

“50后”刘俍

“60后”保红漫

“70后”卢悦

“80后”左月

“90后”李唐

在教科书中,张作霖是杀害革命先驱的军阀;在评书大师单田芳看来,这位“东北王”可谓乱世枭雄;不过,在张学良弟弟的同学眼中,“张大帅”是个严厉的父亲。

这个当时只有五六岁的小男孩,到张家吃饭时,奇怪地发现饭桌上摆满了美味佳肴,但孩子们只能吃一碗米饭,上面盖着一层芹菜肉丝。

“他们家的规矩就是这样,让孩子从小养成俭朴的生活习惯。”如今95岁高龄的郄义回忆。

对今天许多人来说,无论是最新上映的大片还是黑白时代的经典,看部电影是再容易不过的事情了。可是,在一个9岁男孩的印象中,看电影如同一场战斗。

“文革”当中,绝大多数电影成了“毒草”不能公开放映,只能以反面教材的名义在一定范围内播放。为了看到这些“批判电影”,来自部队大院的刘俍和小伙伴们想尽办法:像《地道战》中的情节那样,顺着暖气道、顶开窨井盖、通过化妆室溜进放映礼堂;或者根据《侦察兵技术训练》里的知识,用“搭人梯”的方法,透过窗户缝隙往里瞅。

“对于同一个时代,儿童和成人的视角会很不同。你可能会觉得儿童的眼光幼稚、简单和可笑,但另一方面,儿童可能不会带有阶级立场,也不会有刻板印象,因而可能更真实、更亲切。”儿童文学作家保冬妮总结道。

这个北京作家挑选了9位作者,依次从上世纪10年代到90年代出生,请每人写自己童年的故事,集结了一套题为“中国百年个体童年史”的丛书。

学者周国平发现,如果把这9本回忆连贯地读下来,是同一个北京从北洋、抗战、新中国成立初直到“文革”和改革开放近百年变迁的轨迹。作为这套丛书的主编,周国平认为这种用童年记忆呈现时代变迁的尝试,为历史记录提供了一个特殊的角度。

在“10后”眼中张作霖像个掌柜老头,“50后”发现有人挨批斗还能坦然面对

就像一场穿越时空的舞台剧,这部儿童视角的历史从近100年前开演。

“开场白”由出生于1919年的郄义讲述。在他生活的年代,从北京城去西山还要骑毛驴,照顾富家少爷的保姆叫做奶娘。作为张作霖副官之子,郄义可谓见多识广。

在还是小宝宝的时候,他就接触过清朝贵族后裔、拜见过九世班禅活佛。在孩子的眼中,九世班禅是一个面色褐黑的老人,伸出瘦骨嶙峋的右手,在他的头顶上一按。

“我猛然感到,那是一只多么有力的手啊!”郄义回忆说。

相比之下,张作霖是个又瘦又小的老头儿。在中南海的殿内,他身穿藏蓝色缎子长袍、头戴黑绸瓜皮小帽,好像商店柜台后面的大掌柜。当所有人都起身迎接,他不慌不忙地踱到一个古式软榻上坐下,上面摆着吸鸦片的烟具。母亲拉过郄义去磕头,小朋友还心想:戏台上见皇帝才下跪喊万岁,他又不是皇上,凭什么……

但另一方面,这位爱摆架子的大人物,在教育孩子方面处事公正。郄义和他的儿子张学诗(后改名张学思)即张学良的四弟是小学同学。班主任对大帅之子很照顾,张学诗在学校里惯于调皮捣蛋,郄义就受过他的欺负。

后来,校长更换了极其严厉的老师。新班主任毫不留情,用荆条制成的教鞭抽张学诗的后背,还打出了血印子。

事情闹开后,张学诗的三哥带着一群卫兵冲进学校。张作霖知道了此事,把兄弟俩责罚一顿,并命令他们去向老师赔礼道歉,还坚持让那位老师继续当班主任。

“现在谁能想象,一个大人物会这样严于律己?”郄义感叹说,“长大后我才知道这个叫张作霖的人一生做了些什么事。”

“长大后”——这是不少人提及儿时记忆最常用的表述。对于“50后”刘俍来说,说出这句话不仅仅是感叹。

在《国防绿的小时候》一书中,他回忆了1966年围观批斗会的经历。批斗对象是著名的“胡子将军”孙毅。当时,昔日的老红军穿着没有领章的军装,带着高帽子,手里敲着锣,在围观中游街。人群走得非常慢,人们高呼当时最流行的革命口号,每喊一句,孙毅就敲一下锣,跟着重复。

刘俍发现,每当喊起“打倒反党分子孙毅”时,孙毅自己小声喊的却是“打倒老孙”。不仅如此,他一边喊着口号,一边像老顽童般偷偷向身边的小孩眨眼睛。

等到批斗会结束,这位生性幽默的将军依然带着高帽子,悠闲地迈着四方步回家。面对大院里的小朋友,他还踩着锣鼓的节奏,把头摇来摇去,让高帽上的穗子甩动起来,向不同方向做圆周动作,引得孩子们爆发出一阵阵大笑。

“那是老一辈革命者的乐观主义精神。”多年后,长大成人的刘俍说,“那种面对政治风浪,还能保持从容淡定的姿态让我很难忘。”

在周国平看来,正是通过儿童好奇的眼睛,才能“见成人所不见,在平淡中见有趣,在平凡中见真理”。

保冬妮认为,这种来自孩子的声音和记录,长期以来被史学界漠视。接受中国青年报记者采访时,她说:“最近的这百年,是叫我们惊异的时代,可用翻天覆地来形容社会乃至地貌景观的变迁。也许近代史能记录那些宏大的历史事件,但是作为经历这百年历史的孩子,他们在哪里?他们的声音和文字呢?他们是怎样生活的?他们有过的快乐和痛苦是什么?”

这也是她策划“中国百年个体童年史”丛书的缘起。她认为,作为政治文化中心,北京的发展历程,也能够描绘出这百年来中国的历史风景。这也是她把作者人群固定在北京的原因之一。