2015年10月9日,原中央农村政策研究室和国务院农村发展研究中心主任杜润生先生逝世,享年102岁。在此将2005年周其仁教授的一篇旧文找出,以示纪念。

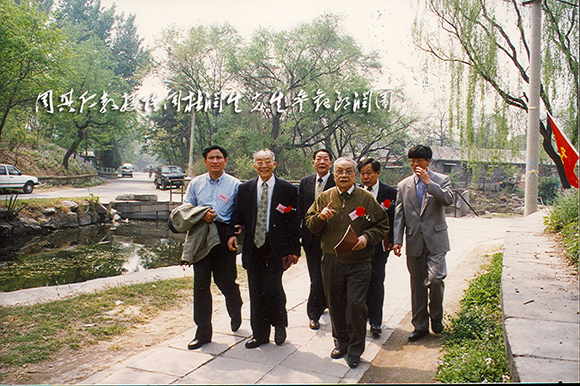

1997年周其仁陪同杜润生先生参观朗润园

《杜润生自述:中国农村体制变革重大决策记实》于2005年8月由人民出版社出版。拜读再三,认为杜老这本自述,无论是对重大历史事件的披露和记载,还是对思想观点的整理和表达,均是关于二十世纪中国农村制度变革最重要的一部著作。今人阅读杜老这本内容丰富、思想深刻的著作,可以获得很多方面的教益,而我们更相信未来的历史学家要理解曾经事关数亿中国农民命运的伟大变革,一定也不会放过杜老这部写于90高龄的自述。

本文谨选一个角度——信息成本对制度变革的影响——写下阅读本书的体会。作者认为,在利益矛盾、认识分歧的体制改革过程中,降低各参与方之间交换信息的成本,是推进制度变革的关键一环。文中不当之处,请杜老和读者教正。

问题所在

重大的制度变革涉及信息成本。这是我们所知的迄今为止关于制度变迁理论的共同内容。按照马克思的理论,生产关系的变化因生产力的变化而起,又波及生产方式乃至社会上层建筑的变革。显然,生产力变化的信息、经济基础变化的信息,总要传递到生产关系和上层建筑,(制度)变革才有可能。[1]

诺斯曾受马克思的影响,虽然他的制度变迁理论重点不同。根据1972年的诺斯,有效的产权制度作为长期经济增长的关键,是对资源相对价格的重大变化做出反应的结果。[2]这个理论虽然带来了诺贝尔经济学奖的声誉,但作者后来反省,其中“存在着许多不严密或无意义的地方”,[3]主要是无法解释为什么有如此众多的无效产权长期存在。为了理解“为什么某些统治者在有效的产权必定会增加其总收入时竟会选择一组无效产权”,诺斯致力于发展一个包含了从国家理论到认知科学的分析框架,认为“要理解人们的决策,我们就必须把现实世界和行为者所理解的世界加以区分”,并为此关注“行为者能够得到的信息,以及他们接受到的、作为其选择结果的不完全反馈。”[4]

诺斯再没有说到他的新框架是否完全严密了,但无论如何,他的理论仍然过于复杂。倒是当年使诺斯“获益良多”的张五常[5],在1981年提出了一个更为简明的制度变迁理论。张把科斯初创的“交易费用”概念一般化为“制度费用”,然后又把制度费用一分为二:维持一个制度的费用和导致这个制度发生变化的费用。他的制度变迁的理论大体如下:当一个制度的维持费用高昂而改变费用相对下降时,制度变迁就不可避免地发生了。那些长期得以存在的“无效产权”,不是因为维持成本低廉,而是因为改变的代价过于高昂。按照这个理论,一个经济关于制度运行知识的信息成本降低了,将有助于制度变迁的发生。[6]

中国农村的体制变革为检验关于制度变迁的理论提供了难得的机会。有两点值得我们关注。(一)从全部土地、生产资料、甚至锅碗瓢盆都归公的人民公社体制,到农户拥有土地使用权、收益权和转让权的家庭承包制,中国农村从50年代末到80年代中,差不多经历了产权制度最夸张的两极性变化。其间,“所有权和基本核算单位”在几十万人口的县和十几户、几十户人家的“小队”之间升级降级;自留地(牧区是“自留畜”)从无到有,从多到少或从少到多;包工包产的责任制从到队、到组、到户,从短期的权宜之计到长期的最终获得法律表达的正规合约,一切应有尽有,仿佛是一间人类产权制度及其变革的历史博物馆。(二)农村经济制度的巨大变革,并没有伴随政体(political regime)的改变或更迭,而是在同一个政治体制里、由同一个执政党领导完成的。如此颇具特色的产权制度变革,究竟是怎样发生的?理论关注的信息成本对利益重组过程的重要影响,在可观察的中国农村经验中可否得到验证,是否需要补充?