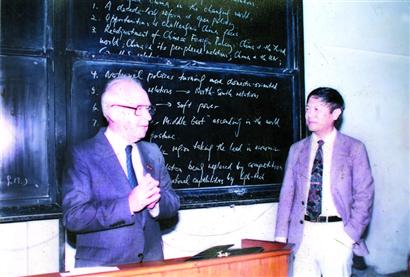

复旦大学倪世雄教授当年与以色列前总理拉宾合影。 资料照片

■口述:倪世雄 采写:本报记者 梁建刚 王珍

当地时间凌晨3点,美国白宫铃声大作,总统卡特被电话叫醒。

电话自中国打来。总统先生所派的科技顾问弗兰克·普莱斯博士报告:邓小平先生希望派遣一批学者访美,问能否从5000人增加到5万人。博士心知在任促成中美建交的卡特总统一定极关切中方一举一动,5万人数之巨,不敢擅自决定,只能电话请示。

拿起电话,卡特总统一听,立即明确答复:“请你转告邓先生,别说5万人,就是10万人,我们也欢迎。”

“1979年中美建交后,风起云涌一大批的赴美学习浪潮,就是这样开始的。”倪世雄说。

当时正在复旦国际政治系教书的他,命运也因此改变。

“卡特总统今年中美建交35周年来访华,5年前也来过,两次都一再回忆这件事。他在人民大会堂演讲后,正好一起坐电梯,我说:‘今天您会上讲得很精彩,尤其是当年发生的事,我就是那时第一批去的。’”

下了电梯,原本先走出电梯的卡特,又回过头和倪世雄握手,说:“中美关系发展到今天,邓小平先生功不可没。”

50年弹指一挥,而中国之行进在亲历者眼中清晰可见。刚刚度过从教50年的复旦教授倪世雄,是最早将西方国际关系理论引入中国的学者之一,亲历了诸多中国对外交往的历史瞬间。岁月如流,往事历历,都是足迹。

卡西雅的座右铭击中了我

1979年1月1日中美正式建交后,最先开始的就是学术交流。

两国交往大门一开,诺贝尔物理学奖获得者丁肇中便邀请了10位中国科学家去他实验室访问。一批理工科学者赴美是在1980年初,文科是在暑假,我就是当年7月国内第一批赴美文科学者中的一员。

人才的选拔最初教育部是要考试的,再由美国派代表团来国内专门面试,团长是美国著名中国问题学者、哈佛大学教授孔飞力。

我原来的专业是英美文学,后来转到国政系,专业基础比较弱。为了考试,国政系前辈刘星汉老师还专门给我辅导。但当时,我国的国际政治专业很弱,1964年成立后不久就是十年动乱,改革开放后才慢慢恢复,课程基本以讲中国为多,主要研究马克思主义和国际共产主义运动,对西方确实不太了解。我记得很清楚,当时辅导中问到西方国际关系理论代表人物,就连刘星汉老师也不清楚,依稀知道有个叫“摩什么索”的(汉斯·摩根索)。没想面试时这个问题就考到了。现在想想,我们当时的确是在“摸索”啊。

面试大约持续了半个小时,问题除了基本学习经历外,还有对西方抵制莫斯科奥运会的看法、第三次世界大战的可能性、雅尔塔体系等,大概十多个问题。我有两三个答不出,只好老实回答不知道。但没想到的是,不久后通知书就来了。到哈佛后,我见到孔飞力,便问他录取我的理由。他讲了一句话,让我至今记着,也以此告诫自己的学生。他说:“做学问来不得一点虚假,不懂就是不懂。你面试时懂的讲得很好,不懂不会装懂,这是治学之风。”

我在哈佛开始跟随斯坦利·霍夫曼、约瑟夫·奈、亨廷顿、卡尔·多伊奇等著名学者学习,虚心求教,与许多大师建立学术联系,如饥似渴地学习,逐渐真正开始了我的学术生涯。

一天,我去电影院看了当年奥斯卡获奖电影 《莫斯科不相信眼泪》,片中女主人公卡西雅的座右铭“生命从40岁开始”顿时击中了我。那一年,我正好40岁。我们这一代人,经历了那么多,耽搁了那么久,但生命,依然可以重新开始。

从那以后,我开始致力于中美关系的教学与研究,努力将西方国际关系理论系统地引入中国。这也成为从那时起之后10年,我最主要的工作。