四、政府引导社会组织参与社会冲突治理的结构性优势

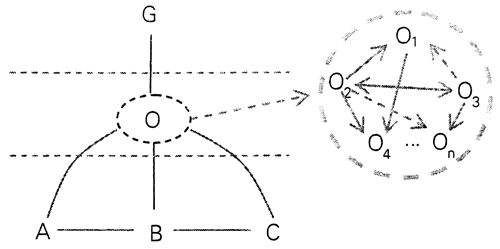

社会组织和公共部门具有不同的结构特点,其在公共冲突的治理过程中也表现出不同的方式,二者具有功能和定位的互补性。针对于公共部门在社会冲突治理过程中所面临的自上而下的结构性压力、科层制的体制性迟钝、冲突治理权责混沌、行政化色彩过重、地方政府中立性较差、被动的事后监管模式等困境,社会组织可以通过“借助于利益整合和利益表达、冲突中的信息沟通和传递、创造建设性地冲突解决方案等公共冲突参与方式来实现其推动公共冲突化解的功能,在冲突的预防以及公共冲突的化解过程中发挥重要作用”。如图3所示,在以政府引导社会组织为主要思路、以社会组织参与为主要形式、以政府购买公共服务为主要途径的社会冲突治理网络中,社会组织O的结构性优势使其拥有了越来越多参与社会冲突治理的空间。

图3 社会组织优化结构

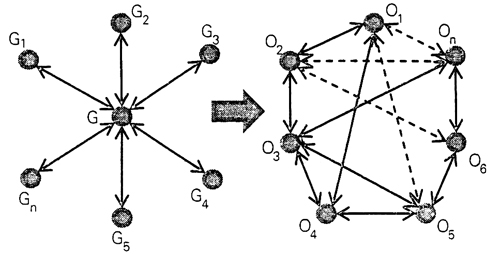

在图3中,各类型的社会组织积O极地参与到社会生活之中,政府G从社会网络的“明星位置”跳脱出来,只需使用1个关系连接就能完成对整个社会的治理——需要强调的是,这并非政府部门的“去中心化”,更非片面地强调政府放权,与社会组织共同治理的“双中心”模式,相反,这恰恰是凸显了政府的引导和监管作用——政府节省了大量的时间和精力,能够更专注于对社会发展和经济运行的有效引导,同时,从繁杂的日常行政事务中抽身的政府组织能有效“瘦身”,裁撤合并多余的部门,通过向社会组织购买公共服务的形式向社会提供大部分的公共服务,这样的政府组织将拥有更大的弹性和灵活性。内部更加扁平是社会组织O超越公共部门G的结构性优势。如图4所示,G表示中央政府,表示各个地方政府,表示各个社会组织,社会组织治理社会冲突的内部结构是更加网络化、更加扁平的。通过两种结构模式的横向比较,我们可以发现,由所组成的网络中,中央政府G对各地方政府是垂直的管理结构,G对的链接均是强连接,因为中央政府不允许地方政府对其隐瞒信息,所以G的网络集中度非常高,相应社会冲突治理的交易成本也就极高。而由所组成的网络中不存在网络“明星”,彼此是平等合作的关系,组织结构的扁平化会使集中度降低,各组织之间存在着或强或弱的连接,即社会组织内部也是存在着结构洞的网络。

图4 公共部门社会冲突治理结构与社会组织冲突治理结构比较

埃弗特·范德·福利尔特(Evert Van de Vliert)将冲突过程中的第三方干预角色归纳为以下8种:中立观察者、盟友、委托人或选举人、谋利代理人、专业干预者、调解人、法官、决定性的权威。在图3中,社会组织的功能定位,应当本着社会冲突的“问题导向”而设置,针对引发社会冲突的不同原因,成立不同类型的社会组织,既不是某一社会群体的“盟友”,也非拥有裁量权的“法官”,而是更符合“专业干预者”与“调解人”的角色定位。社会组织参与到社会冲突治理之中,其所处的社会网络结构随之发生了变化,整体网络的结构较之图2更加分散,而正如伯特(Burt)所言,“分散的网络带来信息利益”,通过社会组织导向社会的三个不同群体——强势群体A、中间群体B、弱势群体C,获取不同群体所提供的异质信息,同样在最小成本的约束条件下,密集网络结构(图2所示)与分散网络结构(图3所示)相比是没有效率的。社会组织O内部也是一个由不同类型社会组织组成的小型网络,此时O占据了总社会网络中的GA、GB、GC、AB、AC、BC六个结构洞,社会网络会为其带来“信息”和“控制”两方面的收益,这不但有效地解决了社会组织财政收入的困境,更让社会组织在信息更加对称的情况下第一时间做出明智地决策,这种应急的弹性能够促进社会组织在公共冲突的化解与释放中发挥至关重要的作用。

较之政府单独把控冲突治理的结构而言,社会组织O参与到社会冲突治理的结构性优势不仅仅是使社会网络由密集转向分散,还具备保障社会各个利益群体公平与正义的优势。就其现实意义来看,例如由征地拆迁引发的社会冲突中保障弱势群体的公平。目前我国由征地拆迁所引发的社会矛盾激增、社会冲突事件频发,土地开发商(地方社会网络中的强势群体)掌握了大量的社会资源,又多与地方政府(地方社会网络权力中心)交往密切,在征地过程中往往忽视被征地群众(地方社会网络中的弱势群体)的利益,在冲突策略的选择上倾向采用“漠视策略”,认为弱势群体的诉求是“无理取闹”、“得寸进尺”的行为;或直接采取“对抗策略”,使用暴力拆迁、报复性低价补偿、持续心理施压等手段。面对这种政府与市场双双失灵的情况,就应成立“土地权益保护组织”来为公众提供相关的咨询、协商、诉讼、索赔、追责等等一系列公共服务保护弱势群体的利益不受侵害,无疑,社会组织的强势介入为弱势群体提供了与强势群体利益博弈的砝码。同时,土地权益保护组织还应及时与强势群体反馈信息,使其群体的决策者能够了解到弱势群体的利益诉求和博弈底线,为冲突双方共同找寻“问题解决”的办法提供技术和信息等方面的支持,也可以主动提出解决方案,是否采纳则充分尊重征地冲突中双方当事人的意见;或运用疏导和劝说等特定的谈判技巧和策略引导冲突双方相互妥协、各让一步,达成和解协议。

社会组织O参与到社会冲突治理的第三项结构性优势——社会冲突能量的消解优势。社会组织的非官方性较之公共部门更具亲和力,更能深入到基层了解民意,为不同的利益群体之间架设沟通的桥梁。随着社会组织介入社会冲突的治理过程中,各个利益群体之间所掌握的信息更加对称,社会组织需要客观、及时地向冲突双方反馈信息,使不同群体之间能够了解到彼此的诉求和困难,相应地提升冲突双方彼此的关注程度,从而使得冲突双方在策略的选择上由“对抗策略”或“漠视策略”转变为“问题解决策略”或“让步策略”。冲突的双方选择“问题解决策略”是社会福利最大化的选项,但往往也是最困难的选项,很多冲突是无法寻找到一个使冲突双方都满意的解决办法的。如果在社会组织的斡旋下能够找到双赢的解决办法,那冲突自然会得到消解;如果不能实现双赢,则退而求其次选择“让步策略”,即冲突双方各自让渡出一部分利益从而达到一种相互的妥协,这是冲突消解的次优解,相对实施起来的可行性较高。

最后,社会组织O参与到社会冲突治理的第四项结构性优势为:冲突能量的后续释放优势。当社会冲突事态得以控制、弱势利益群体情绪平复之后,社会组织的治理任务并未就此终结,而是应进入到下一个环节:监督和反馈环节。首先是监督政府、冲突双方共同落实和解方案中的条款,对政府部门通过报关的形式及时沟通,对社会通过网络微博、媒体等渠道发布事件处理的相关进度情况,对违约者进行信息披露;其次要评估政策效果并及时反馈给政策制定者,让利益受损的群体得到补偿,令采用非法手段谋利的群体受到惩罚,从社会燃烧理论的视角来看,就是去除“燃烧物质”的同时提高“燃点”,让社会矛盾的积累逐渐放缓、减退、消弭,真正实现从根源上释放社会冲突的能量。

(作者单位:汪大海,北京师范大学政府管理学院;柳亦博,北京师范大学政府管理学院)