三、政府单一主体把控社会冲突治理的结构性弊端

在无政府状态下,仅仅依靠冲突双方是无法保证社会冲突得到有效化解的,或者说,无法实现“和平”的化解。所以政府必须出面干预,但目前我国的现实是,政府在应对各种各样的社会冲突中暴露出许多问题,要分析这些问题的成因,我们需要从我国现行的社会冲突治理结构入手。

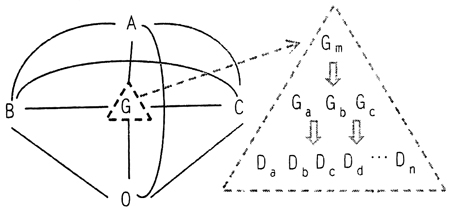

如果政府的自身定位是“全能型”的,需要在社会网络中扮演“监管者”的角色,就不得不将自身置于网络的中心位置,以便更有效地进行社会治理。这种“政府中心结构”的治理网络如图2所示,G为政府,O为社会组织,A、B、C则指代当前中国社会民众所形成的三大利益群体——掌握一定权力和较多社会资源的强势群体A(主要包括国家与社会管理者阶层、经理人员阶层、私营业主阶层),几乎没有任何权利和资源的弱势群体C(主要包括农业劳动者阶层及过渡性特殊阶层),以及中间群体B(主要包括专业技术人员阶层、办事人员阶层、个体工商户阶层,以及产业工人阶层)。丁建定教授等认为,“越是有价值的资源其分配越是受到控制,加之能力的差异必然产生占有的多寡,形成一系列资源占有量、利益相似的群体。”这些群体形成之后,不在这些群体内的成员也会根据自身的情况自动将自己划归为某一群体之中,各群体彼此之间必定会出现利益矛盾和冲突,因为穷人和富人是“天然的敌人”(亚里士多德语),他们在政治上互相排斥,在社会利益上彼此争夺。

图2 政府中心结构

在图2中,政府为社会网络中心的结构中,政府是整个社会生活的监督者和管理者,面临着庞杂而冗余的社会公共事务,如图所示,政府组织G需要使用4个关系连接才能维持基层社会民众集团A、B、C与社会组织O这四个非重复的群体,一方面政府G要防止强势集团A对弱势集团C的倾轧,另一方面G又要时刻预防弱势群体C在社会冲突中选择“对抗策略”从而升级为突发群体性事件的主角,与此同时,风险社会现实不断倒逼着G去着力培育中间群体B快速成长壮大,以起到稳定社会的作用。这些庞杂的管理事务使得G的群集度极高,不但极为耗损政府部门的财力和精力,同时也捆绑束缚了社会的活力、增大了社会的总体交易成本,这种以G为社会网络中心的社会管理结构显然不是最优的网络结构。在这种结构下,G以“集权”的方式控制社会的全部,与每一个群体、组织都要建立直接的关系连接,而随着社会冲突的复杂性激增,G的内部疲于应对社会冲突中出现的新危机,导致过度的部门分工、组织膨胀、相互内耗、效率低下,这一矛盾是科层制在设计中一个无法逾越的、类似于“卢梭困境”的二律背反,是深植于科层制设计理念之中的弊端。A、B、C、O之间由于冗余的连接导致了图2所示社会网络的密度非常大,密集的网络“看起来像是无用的监测器”,因为网络中各个群体、各个组织之间的关系都是强连接,每个人所知道的信息,别人也都知道,大家往往在短时间内蜂拥争夺一个“机会”,这导致了极大的信息重叠和资源浪费,而且过多的连接也使公共政策在多级传递中易发生扭曲和衰减,从而大大影响了政府对社会和市场的调控效果。毋庸讳言,目前我国的这种社会冲突治理结构(如图2所示)是低效率、高成本、不可久持的,缺乏结构洞和大量冗余的连接像一把高悬于顶的“达摩克利斯之剑”,只待社会冲突到达临界状态之后斩落下来。

伯特将社会网络中的连接缺失称作“结构洞”(Structural Holes),并分析了个体中心网中存在结构洞的利弊,认为占据结构洞数量较多的一方更具优势。齐美尔也对存在中间人和另外两方互不相识的“渔翁得利”结构做出过相应的分析,同样认为占据了较多结构洞的一方在社会网络中就占据了信息、资源等优势。中国是一个“关系社会”,制度观念相对薄弱,人们在社会生活中更倚重人与人之间“关系”的建立,这一逻辑同样也反映在如图2所示的社会网络中,各个群体、组织均将自身嵌入到这一庞大的“关系网络”之中,彼此连接且不断地强化这种连接,希望从中获得更多的“信息”。此时没有谁是占据网络结构洞的,或者说,网络本身就不存在结构洞,这是一种低效率的网络结构。例如社会组织O与强势群体A之间,存在OA、OBA、OCA、OGA、OGBA、OGCA、OGBCA七种连接形式,其实只需要保留最高效率的OA一种即可。而且,作为社会网络中“明星地位”的政府部门,在占据了“中心-边缘”结构中的中心位置之后,会出现政府对社会资源的“虹吸现象”,即财富和信息会源源不断地向中心聚拢,而中心的风险则持续向边缘传递和扩散,这使得政府这一权力中心越来越“富庶”,随着公共部门掌握财富的积聚,G与强势群体A之间会产生越来越多的网络连接最终出现利益趋同现象,公共政策的导向难免出现偏差。在现实中不乏地方政府与本地企业官商勾结、贪污腐败、相互荫庇的案例,如此一来公共部门G即被卷入社会冲突的漩涡之中,公共政策的制定或执行就可能削弱甚至损害了弱势群体的利益,由于弱势群体在政策制定过程中缺乏话语权,群体的不满情绪难以表达,导致弱势群体最终针对地方政府选择诉诸暴力。目前我国很多地方政府对社会冲突的治理,仍依靠严密的组织系统和强制性的行政命令,社会秩序完全依赖于政府的控制力度,虽然地方政府在与民争利的过程中占据了优势地位,但由于缺乏社会组织和社会中间阶层的缓冲作用,政府在冲突中往往直接面对愤怒的弱势群体,“不出事逻辑”指挥下的冲突治理必然是重“堵”轻“疏”的饮鸩止渴。