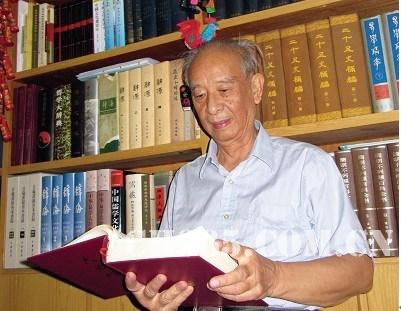

汤一介

9月9日晚8时55分,北京大学哲学系教授、中国文化书院院长汤一介先生在北京逝世,享年88岁。汤先生一生致力于推动中国文化从传统走向现代,梳理、建构中国哲学体系,晚年虽病魔缠身,但仍笔耕不辍、思维敏捷。最近10年,他一直担任《儒藏》总编纂,推进这个浩大的典籍编纂计划。而今斯人仙逝,空留世人追忆。

上世纪80年代,汤一介与夫人乐黛云共同创办了深圳大学中文系以及深大国学研究所、比较文学研究所。深圳大学文学院院长景海峰就是汤一介所带的第一批研究生。本版推出景海峰此文,以回望先生的人品与学问,格调与精神。敬请关注。

——编者

“事不避难,义不逃责”,这是汤一介的祖父、前清进士汤霖在其《讌游图》之“自记”中说过的一句话,这个颇显儒家气概、很能表达传统士大夫之入世风骨的短语,用来形容汤一介先生的立身行事,倒是非常的贴切和传神。汤一介生于中国社会剧烈变化、中西杂陈而新旧交错、传统文化飘零如絮的转型时代,作为中国思想文化的传道者和“守夜人”,他身上依旧保留着浓厚的“士”的气质:彬彬有礼、谦逊好学、关注社会、心忧天下而弘道不辍。但汤一介毕竟是新时代的知识分子、是学术体制化形态下的大学教授,所以按照通常的描述,他又有诸多的头衔:北京大学哲学系资深教授、中国哲学与文化研究所名誉所长、《儒藏》总编纂,中华孔子学会会长,中国东方文化研究会副理事长,中国炎黄文化研究会副会长,国际儒联、中国哲学史学会顾问。他曾长期担任中国文化书院院长,还做过国际中国哲学会会长等。

一介书生,传承家风

汤一介1927年正月十五出生于天津。他一岁到了南京,四岁又到北平,抗战期间在西南大后方,这是因为他的父亲先后在南开大学、中央大学和西南联大任教的缘故,所以举家迁移、漂游无定,直到抗战复员后才在北平(北京)定居下来。

汤一介的祖父汤霖是前清进士,做过甘肃渭源等县的知县和乡试同考官,晚年以授徒为业,好汉易,喜吟《桃花扇》中之《哀江南》和庾信的《哀江南赋》,可惜其“海阔天空快状游”的宦海生涯并无大成,亦无重要的著作留世。在他60岁生日时,学生为祝寿,作《颐园老人生日讌游图》一幅,汤霖“自题”云:“余自念六十年来,始则困于举业,终乃劳于吏事。……余又内惭,穷年矻矻,学不足以成名,宦不足以立业,虽愈中寿,宁足欣乎?虽然,事不避难,义不逃责,素位而行,随适而安,固吾人立身行己之大要也。时势迁流,今后变幻不可测,要当静以镇之,徐以俟之,毋戚戚于功名,毋孜孜于逸乐。”这些话,足能透显出汤霖做人处世之宗旨,亦为汤氏家风立定了规则。汤一介的父亲汤用彤(1893年-1964年)是我国现代著名学者、一代佛学大师。他早年留学哈佛大学,时与陈寅恪、吴宓并称为“哈佛三杰”。回国后,历任东南、南开、中央等校教授。从1930年起,执教于北京大学,长达30多年,成为整个20世纪北大人文学科中最为重要的几位台柱式人物之一。作为名人之后的汤一介,不仅在学术上继承先志、光大门楣,而且在家风的传承上又有进者,将“事不避难,义不逃责”的精神发扬到了新的境地。