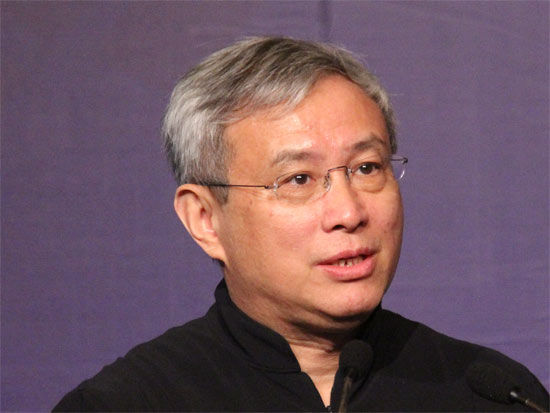

图片来源于网络

在经济学人圈内,周其仁被认为是一个“学也学不来”的另类。

这位著名经济学家、北京大学国家发展研究院教授,不是关起门来做象牙塔里的学问,而是乐于在城乡中国之间用心观察、体验与思考,试图理解转型经济的变化与问题。

在接受《解放周末》独家专访中,随着话题不断深入,周其仁对真实世界近乎信仰般的执着展露无遗:做真研究,传真学问,写真思想,讲真心话,向真实世界要答案。

做真研究

要解决问题,仅有慷慨激昂远远不够

采访周其仁,在上海交通大学一处古色古香的建筑里。在北京工作生活了几十年,已很少有人知道周其仁是上海人。这次回到家乡,是为在上海书展的一场演讲,关于自己的新书《城乡中国(下)》。

城乡中国,是他专注数十年的研究领域,也契合了他在城乡间往来穿行的人生轨迹。

1968年,经历了三年“文革”停课后,66届初中毕业生、年方18岁的周其仁,怀着一腔热血坐上“上山下乡”的列车,远赴黑龙江农村。当时足足四天三夜的行程,带他离开了中国最繁华的城市,来到邻近俄罗斯的边陲山区,一待10年。

很快,上海少年在那里学会了割草、锄地、扛粮等各种粗重农活。不过,半年后,这个满肚子“高见”的中学生没能如愿当上人人向往的拖拉机手,反被连队发到山上去狩猎。

在人迹罕至的完达山上,周其仁每天跟着他的张师傅巡查遍布山林的几十个“陷阱”,为的是把野生鹿抓回来圈养,好产鹿茸。没多久,他便喜欢上了山里的自在生活,还有大把闲暇时间翻读父亲一次又一次从上海邮寄来的书刊,其中,也包括郭大力和王亚南翻译的《国富论》《资本论》。

上山7年半后,这位远在深山、但不断有书刊寄来的知识青年,被调到农场场部当上了“读6本马列原著”的理论教员。

1978年,恢复高考的第二年,周其仁考入中国人民大学经济系,重返城市。

那时候,变革正在悄然发生。在北京聚集着这样一批“上山下乡”的回城青年,他们经常骑着自行车满城跑,传阅当时一切可得的有关欧美日韩等国现代化情况的报道,也聚在一起听时政消息。

为了消化大量扑面而来的新鲜信息,这群豪情万丈的年轻人自发组织起读书小组。在那里,他们度过许多个不眠之夜。

读书小组里的这批大学本科生们,于1980年加入了“农发组”,全称“中国农村发展问题研究组”,立志研究中国农村改革和发展面临的种种问题。

扎根黑土地的那些青春岁月,让周其仁把农村这本书读出了滋味,这次重新开启的读书机会,则令他困惑现实世界与书本知识之间的鸿沟。直到在一次小组聚会上听到安徽农村包产到户的消息——那是亲到现场调查的人带回的第一手报告:大旱天气增加的饥荒威胁,逼得农民悄悄把集体土地分到了户。结果,粮食大幅增产,但包产到户却不合法,农民只在底下秘密推进。

这个消息让周其仁们兴奋:在贫困、缺乏发展机遇的农村,原来也存在迅速改善生活的路径!困惑也接踵而来:为什么被实践证明可以促进生产、解决农民温饱的生产方式,却得不到上层建筑的合法承认?

不久之后,周其仁遇到了将他们点醒的人——被誉为“中国农村改革之父”的杜润生。

此时,这位“党内最资深的农村问题专家”刚复出,任国家农委副主任。他听老朋友的孩子说有一群大学生在讨论这些话题,很感兴趣,决定“见识见识这帮小年轻”。于是,几个毛孩子就走进了杜润生的家。

当时,他们只觉得这位老人家颇有亲和力,对年轻人粗浅、幼稚、难免自以为是的看法没有一句居高临下的批评,只是认真倾听,时不时加两句幽默的点评,更多的是不断发问,将年轻人引向问题的深处。

在杜润生的安排下,他们利用暑假,去安徽、广西农村调查包产到户。

1981年夏天,二十多人组成的调查小组带着国家农委开的介绍信和仅够坐硬座的经费,去到包产到户的发源地安徽滁县地区。

兵分三路。周其仁被分在综合组,走访了定远、凤阳、嘉山等地农村和相关管理部门,白天,走访当地的干部和农民;晚上,整理访问记录。越是深入了解,他们越是急切地想了解,能够实际改变“一家人只有一条裤子可穿”的可怕贫困,究竟有哪些可行的办法。

调查研究报告后来被送到中央高层,被认为“把包产到户后的农村问题讲得一清二楚”。1982年,中央发布了关于农村改革的第一个一号文件,给包产到户以合法地位。此后,农发组受杜润生之邀,参与了后续四个一号文件的制定过程。

周其仁感受到:解决问题,仅有慷慨激昂远远不够,脑子里想的那些治国救世方案,如果跟实际情况对不上号,没有实际执行的力量,永远只能沦为空谈,束之高阁。与其困在想象的世界里打转,不如向真实世界求解。