三、户籍制度改革:误区和有效途径

(一)单纯剥离户籍福利含义的改革误区

在城镇化的双重失衡模式下,城乡人口具有很强的向大城市迁移的倾向,在这样的背景下,通过单纯地剥离户籍的福利含义,试图直接消除城市内部户籍居民与非户籍居民福利差异的户籍制度改革必然难以奏效。

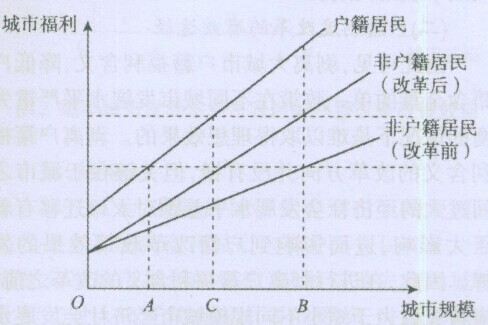

在不同规模城市的发展水平存在很大差距的情况下,政府出台剥离大城市户籍福利含义的单一政策,或者降低大城市户籍含金量的改革政策,则使大城市中不依赖于户籍身份的城市福利范围扩大,非户籍居民的福利水平将上升,如图2所示,户籍居民和非户籍居民的两条福利曲线斜率差距缩小。此时图2中B点所对应的大城市的非户籍居民的福利水平与C点所对应的城市户籍居民福利水平相等,这意味着,B点所对应的大城市的非户籍居民的福利水平会高于所有城市规模小于C点的城市中户籍居民的福利水平,则只要是小于C点所对应规模的城市中的居民,就具有向B点所对应城市规模的大城市迁移的倾向,农村地区的劳动者在选择迁入城市时,也会更多地选择B点所城市福利

图2 剥离大城市户籍福利含义的单一改革政策效果

对应的城市规模的大城市。从图2可以看出,C点所对应的城市规模已经远大于A点所对应的城市的规模,则相对改革前,将会有更多的人口迁入大城市。

大量的城市外来人口改变了城市生活。由于城市中的一些公共物品,如道路、交通工具、公同、停车场等公共品被大量过度占用,被迫采取限行、限购、提高收费等手段加以控制,如通过给公共品设置一定程度的排他性保持其正常运转;一些准公共品,如教育、医疗等也因过度拥挤而表现出较强的使用竞争性;一些公共资源也因过度使用而面临枯竭或质量恶化,如空气、水质等。这些公共物品、准公共品和公共资源在使用上的变化必然会影响到城市原住居民的福利,并转变为政治上的压力施加于城市政府,例如通过人大投票选举、在网络媒体上“抱怨”等方式,向城市政府表达不满,寻求政策的保护。

面对来自于城市原住居民的压力,政府只能将这种问题的出现归咎于城市福利的非户籍性获取,城市政府不得不制定出新的歧视性政策,使城市户籍居民重新具备排他地使用一些公共物品和优先使用非公共品的权利,如购房、购车等,扩大户籍福利的覆盖范围,从而使户籍居民和非户籍居民在分享城市福利方面的差距重新拉开。同时,城市政府将进一步提高户籍准入门槛,为在城市落户设置学历、技术、就业和住房等指标,使大量的农民工距离获得城市户籍越发遥远。在实际操作过程中,率先获得大城市户籍的将会是来自于中小城市的城市居民,而非农民工,户籍改革政策的受益者并非政策目标指向的受益对象,这导致改革政策失效。