其次,两条福利曲线之间的垂直距离体现出城市内部户籍居民和非户籍居民享受城市福利的差异。由于存在户籍身份的差异,户籍居民不仅可以和非户籍居民一样享受不依赖于户籍身份的城市福利,还可以享受由户籍身份带来的诸多城市福利,因此在任何规模的城市里,户籍居民的福利曲线都要高于非户籍居民的福利曲线。并且由于大城市户籍的福利含金量高于小城市户籍的福利含金量,大城市户籍居民和非户籍居民的福利差距要大于小城市户籍居民和非户籍居民的福利差距,这表现为两条福利曲线的垂直距离差距随城市规模的增大而增大,或者户籍居民福利曲线的斜率高于非户籍居民福利曲线的斜率。

如果不同规模城市发展水平的失衡足够大,或者两条福利曲线的斜率足够大,则会出现大城市非户籍居民所享受到的城市福利水平高于小城市户籍居民所享受到的福利水平的情形。如图1,B点所对应的大城市的非户籍居民的福利水平会高于所有城市规模小于A点的小城市户籍居民的福利水平。因此,这些小城市户籍居民有向大城市迁移的倾向,同时农村地区的居民在选择迁移目标城市时,也更倾向于选择大城市。因为即使在大城市无法获得城市户籍,他们能享受到的城市福利水平也要高于在小城市获得城市户籍所享受到的福利水平。根据前面的分析,我国不同规模城市的经济社会发展水平相差很大,城市居民所享受的福利水平有很大差距,在追求更高的城市福利的动力驱使下,大量小城市和农村地区的居民不断向大城市迁移。即使大城市严格地控制户籍门槛,仍然有大量的中小城市和农村地区的居民源源不断地向大城市涌人。

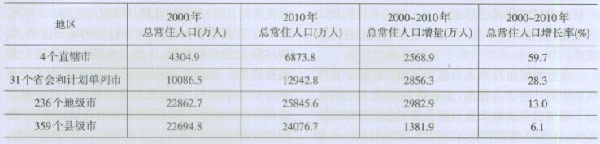

在这种机制下,我国的人口迁移具有明显的向大城市集中的特征。从表3可以看出,在“第五次人口普查”到“第六次人口普查”之间,我国不同规模的城市都有快速发展,但发展速度表现出很大差异,城市体系极不均衡,城市规模呈现“过大化”与“过小化”并存的格局。

一个国家在经济发展初期,人口和社会资源向最大的城市集中是有利于经济发展的。因为集中可以产生集聚经济效益,有利于信息溢出和分享,并且可以充分利用基础设施。但随着经济的不断发展,城市集中所带来的拥挤效应将会超过集聚经济效益,此时分散化更有利于经济的发展。一般而言,从集中到分散的拐点应该在城市人口达到200万人左右之时。[17l[18]有学者针对中国进行测算,得出结论,认为中国的最优城市规模应该在100万到400万人口之间,未达到和超过这一区间都将陷入低效率。

表3 “第五次人口普查”到“第六次人口普查”期间我国各类城市市辖区常住人口规模变化情况

资料来源:第五次人口普查和第六次人口普查数据。

从人口规模看,我国656个城市中(包括县级市但不包括县),在2010年市辖区常住人口在400万人以上的特大城市有18个,100万人~ 400万人的大城市有176个,50万人~ 100万人的中等城市有275个,50万人以下的小城市有187个。①其中,在100万人~ 400万人这一经济效益最优区间的城市数量明显不足,而多于和少于这一区间的城市很多,城市规模两极分化严重。根据城市经济学理论,我国的特大城市应该出现人口外迁的分散化趋势,并且超过最优规模的城市应该面临经济的低效率。然而,我国的特大城市并未有丝毫分散化的趋势,城市规模仍然在不断扩大,并且城市经济也并未陷入低效率,直辖市、省会和计划单列城市的各项经济和社会发展指标仍然在全国城市中领先。对此,亨德森(Henderson)认为,发展中国家的政府具有阻碍城市分散化的动机,岗为生产和人口在最大的城市集中有利于寻租行为,因此政府会通过一定的政策降低城市规模扩大的负效应,使城市继续享受集聚经济效益。蔡防和都阳把中国的城市划分为通过行政力量以再分配的方式获取资源和通过市场力量以自我融资方式获得资源两种类型,根据他们的划分,北京、上海等特大城市都是属于依靠再分配获取资源的城市,而中小城市则只能依靠自我融资的方式实现城市发展。作为一个处在体制转轨过程中的发展中国家,中国的资源配置方式,仍具有比较明显的计划和行政干预特征,行政级别较高的大城市获得社会资源的能力远强于行政级别较低的中小城市,因而大城市也就更能吸引人口迁入。