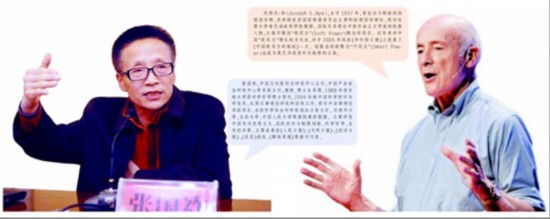

张国祚,中国文化软实力研究中心主任,中国产业安全研究中心常务副主任,教授、博导、诗人。1988年在吉林大学获科学哲学博士学位,1994年被中国科学院评为研究员。长期从事理论研究和宣传工作。曾任中宣部理论局副局长、全国哲学社会科学规划办公室主任。现任清华大学、北京大学、中国人民大学等高校兼职教授。主要研究中国化马克思主义、国际问题、文化问题、科学哲学、生态经济等。主要成果发表在《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》、《求是》杂志、《解放军报》、《哲学研究》、《马克思主义研究》等报刊。

约瑟夫·奈(Joseph S.Nye),生于1937年,曾出任卡特政府助理国务卿、克林顿政府国家情报委员会主席和助理国防部长,现任哈佛大学肯尼迪政府学院教授。国际关系理论中新自由主义学派的代表人物,以最早提出“软实力”(Soft Power)概念而闻名。近年来对中国“软实力”增长较为关注,并于2005年底在《华尔街日报》上发表了《中国软实力的崛起》一文。他提出的新概念“巧实力”(Smart Power)也成为奥巴马政府外交战略的主轴。

2012年4月24—25日,著名哈佛大学教授约瑟夫·奈应邀到北京大学、中国人民大学和山东大学发表演讲。张国祚与约瑟夫·奈教授乘高铁从北京到济南,一路纵论软实力、文化、马克思主义、自由、民主、人权、外交政策、中美关系等话题,愈议愈深,且时有点晴之语,辑于一文,以飨读者。

文化、政治价值、对外政策共同定义“软实力”

张国祚:约瑟夫·奈先生担任过卡特总统的助理国务卿、克林顿总统的助理国防部长兼国家情报委员会主席,有深厚的美国官方背景,是位有影响的美国政界人物。特别是您提出了“软实力”这一概念,为政治学特别是国际政治学的发展作出了独到的贡献。随着中国越来越重视文化软实力,您在中国的知名度也越来越大。

约瑟夫·奈:谢谢!张先生,我读过您的文章。

张国祚:谢谢!您能简单介绍一下您关于“软实力”概念提出的背景吗?

约瑟夫·奈:权力是影响他者从而获得期望结果的能力,可以通过胁迫、收买或吸引力来实现。1939年,著名的英国现实主义学者卡尔(E. H. Carr)把国际权力划分为三种类型:军事权、经济权和话语权(舆论控制权)。这对我很有启发,军事权体现胁迫力,经济权体现收买力,这两者都是硬实力,而话语权则体现一种吸引力。所以我就把通过吸引和说服获得更优结果的能力概括为“软实力”。

张国祚:您的这一概括很生动、很形象,也很科学,它揭示了吸引、说服、诱导、拉拢等力量发挥作用的本质和方式,突出了其有别于军事力量和经济力量发挥作用的特点。

约瑟夫·奈:“软实力”这个概念可能是新的,但概念表示的行为却并不是新东西。虽然我在关于美国权力的书中再次明确了“软实力”这个概念,但并没有什么美国特色的东西。中国古代文化对软实力就有很好的理解,虽然没有使用这一专有名词。

张国祚:您很谦虚,但陈述的也是事实。我们中国人对软实力的运用可以追溯到很久很久以前。您在一些著述中对软实力的来源及其内涵界定的表述并不完全一致。您现在怎么看?

约瑟夫·奈:我的具体表述可能有所不同,总的看,我认为一个国家的软实力有三个来源:文化(能够吸引他者)、政治价值(当国家内政外交都坚持的时候)以及对外政策(当他者认为其有合法性和道德权威的时候)。

张国祚:您今天的演讲很成功。但是,对中国国家发展道路的一些看法,中国听众未必能认同,对您的部分观点可能还是难以接受的。

约瑟夫·奈:有些事情我确实不大能理解。例如,中国一方面强调“和平发展”,一方面又强调坚持马克思主义,但“暴力革命”是马恩全部学说的基础。

张国祚:我们认为,马克思主义是发展的,是与时俱进的,不是一成不变的。马克思主义必须和各国实际相结合,才有生命力。我们坚持的是发展着的、中国化的马克思主义,现在中国坚持的马克思主义就是中国特色社会主义理论体系。这个理论不主张输出革命,更不主张输出“暴力革命”。我们主张,各国的事由各国人民自己管。我们主张遵循独立自主、和平共处五项原则发展同所有国家的友好关系,包括同西方国家。我们追求建立公正、合理、和平、合作、和谐的世界新秩序。我们反对强权政治和霸权主义,反对干涉别国内政,反对以所谓“维护人权”为借口,武装反对派、颠覆别国合法政权、造成大量平民伤亡和社会混乱。