日本的社会流动机制

产业结构变化带来结构性职业流动。社会阶层研究在社会学体系中占有重要地位,因为阶层结构是社会结构的核心内容。社会结构可以被解释为“社会成员和社会资源的分配方式”,正是社会资源的分配方式决定着社会的构成。人们在社会结构中的位置在不断变化,社会流动研究通过社会成员所属社会地位的变动,把握社会分层的动态趋势。社会流动有两大类分析指标:一是结构流动率,又称强制流动率。结构流动起因于产业结构变动所引发的阶层分布差异,这种流动不是按照行为主体的主观意志有选择地进行的,而是一种被动选择、由经济社会宏观变迁决定的阶层流动。二是循环流动率,也称为纯流动率。循环流动与结构变化无关,是人们通过自致性努力,通过提高学历、改变职业和从业地位而实现的阶层流动。③

阶层结构的变化是社会经济变化的反映,分析阶层特征与流动特性需要关注一个社会产业结构的变化。日本在二战后产业化发展最为迅猛的20年间可分为三个阶段:第一阶段是1945~1955年,是以农业为主的阶段;第二阶段是1955~1975年,是工业化从起步到基本终结阶段;第三阶段与第二阶段在时间上相互交叉,起始于1970年,其标志是1975年日本的第三产业就业人员比例达到就业人员总数的51.8%。与产业化的三个阶段相对应,职业结构随之发生显著变化,基本变化趋势可以概括为第一产业就业人员急剧减少;第二产业的发展首先带来蓝领阶层的规模扩大,1973年石油危机后逐步趋于减少。第二产业的衰退和第三产业的发展带来了白领阶层的规模扩大,1970年之后专业技术人员成为增长最为显著的阶层。

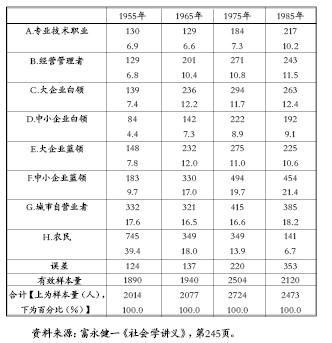

资料来源:富永健一《社会学讲义》,第245页。

由表1可以看出,日本职业结构最为显著的变动是农业就业人员比例急剧下降。1955年这一比例高达约40%,到1965年大幅度减至18.0%,1975年减至约14%,1985年减至约7%,30年间共减少33%。除农业外,其他职业阶层都处于扩大趋势。大量流出的农民为其他阶层的扩大提供了人员,农民阶层的剧烈变动对其他阶层的变动产生的根本性影响是显而易见的。

属于城市旧中间阶层的城市自营业者阶层基本没有减少,在1955~1973年的产业化时期比例有所下降,但1975年以后的后产业化时期又重拾上升态势,基本保持稳定。自营业者在日本是一个承担重要角色的阶层,其进入门槛较高,由受雇者向这一自雇阶层转化已变得十分困难。白领阶层无论是大企业白领还是中小企业白领,在高速增长时期都有所增长。但是在1973年石油危机后的企业合理化过程中大企业白领减少。中小企业白领的比例经过4个调查时点从4.4%升至9.1%,保持持续增加态势。蓝领阶层无论是大企业还是中小企业,在1973年之前的高速产业化时期都处于增长势头。石油危机以后,大企业蓝领阶层逐渐减少,而中小企业蓝领则一直持续增长。管理者阶层的比例持续增加,从由1955年的6.8%升至11.5%。专业技术人员在以设备投资为主导的第一次高速增长时期(1955~1964)基本没有增加,但在1975年以后增长幅度较大,由1975年的7.3%升至1985年的10.2%。

后经济高速增长时期纯流动取代强制流动。影响阶层流动的因素除了结构性、强制性因素之外,个人所拥有的社会资源同样具有重要作用。个人的社会流动包括两种类型:一是代际流动,通过比较父亲与子女的社会地位变动,把握两代人之间社会地位的变化;二是代内流动,指的是一个人一生中的社会地位流动,以职业种类、从业地位和收入水平为指标,通过追踪和比较同一个人在不同时段上的社会地位的变化,把握个人一生的流动趋势。研究结果显示,对个人的社会流动产生重要影响的因素主要包括父亲的职业、父亲的教育程度、本人的教育程度、居住地以及就业单位规模等因素。

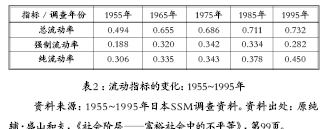

表2 :流动指标的变化:1955~1995年

资料来源:1955~1995年日本SSM调查资料。资料出处:原纯辅·盛山和夫,《社会阶层—富裕社会中的不平等》,第99页。

表2是日本在1955~1995年间每隔10年的时点上社会流动率的变化趋势。首先看包括强制流动率与纯流动率在内的总流动率,1955~1965年间的总流动率增长最为急剧,增加值高达0.161,主要原因可以解释为经济高速增长时期产业结构的变动带来的人员强制性社会流动。1965年以后,日本社会的阶层总流动率仍然在继续上升,但是上升力度远低于上个10年,每10年分别仅增长0.031,0.025和0.021,递减趋势显著。其次看纯流动率,除1985年指标之外,一直保持增长。而1975年以后强制流动率出现下降趋势。强制流动率的急剧下降现象表明,在1975年以后的社会流动中,产业结构的变动产生的社会流动的推力减弱,各职业阶层自身的作用力成为主导因素。日本的产业化虽晚于欧美国家,但是后发优势使其发展速度超过欧美国家。以工业化为主的产业化的发展必然带来企业组织的高度膨胀、从农业流出的就业人员进入其他行业,表明日本社会各阶层的流动机会增加。

社会流动理论把父亲的教育和职业作为影响子女的社会流动的主要因素。负责1985年阶层调查的社会学者富永健一强调了产业化对包括教育资源在内的阶层差异的缩小作用。而负责1995年阶层调查的社会学家盛山和夫在对以前的SSM调查资料进行重新梳理时则发现了新的解读方法。他从另一角度发现,在经济高速增长期,由于教育机会的增加,8个社会阶层之间的教育水平出现了总体上升的趋势;但是另一面,社会资源的分配并非均等,各阶层间的升学率差异几乎没有缩小。

从日本的教育资源分配在不同阶层间的分配差异看出,尽管随着教育整体水平的上升,日本教育资源的分配出现了均等化趋势,而且年龄层越低平均受教育的程度差异越小。但是家庭背景尤其是父亲的受教育程度对于子女的教育仍发挥着重要影响力。日本社会学者解释说,父亲的受教育程度不仅决定了家庭的经济条件和培养子女受教育的经济能力,而且对子女的未来志向、知识能力和受教育的主观愿望发生作用,最终导致教育水平的阶层差异,它意味着高等教育资源的总量增加并不能消除各个阶层之间的教育资源占有的不平等现象。

1955~1985年间,是日本经济高速增长期和后增长期,日本的产业结构带来的变化是阶层流动的主要因素。1990年后,泡沫经济破灭,导致日本进入被称为“失去的10年”的发展停滞时期。因此1995年的社会阶层与社会流动研究发现了与先行研究完全不同的社会事实,即各阶层间的职业声望、教育水平和资产差异并没有被产业化所消除,而是依然存在。阶层差异化的趋势最初出现在80年代,主要表现是分配的均等化趋势出现停滞,各阶层的就业结构趋于固定,职业间收入差距的缩小使工资收入不再成为划分经济阶层的主要变量,而家庭资产差距对于阶层分化的意义越来越重要。在80年代后期泡沫经济时期,日元大幅度升值带来的巨大财富被投资到股票、证券和不动产,金融资产和土地价格的差异迅速扩大,资产已取代工资收入成为决定人们的经济地位和消费方式的主要因素。④

佐藤俊树在《不平等社会日本》一书中也证明,“知识精英”再生产倾向在团块年代(1936~1955年间出生)人群中日趋显著。他的研究发现,“从本人40岁时的职业看,1926~1945年间的出生的一代中,企业和政府机构中的作为专业技术、管理人员的白领雇佣上层代际之间的继承性大幅度降低,但是1936~1955年间出生的一代中,出现了逆转上升的趋势”。雇佣白领上层的代际继承性的上升是由企业或政府内部的选拔机制形成的,选拔造成机会的不平等,导致中流社会的分化。⑤

2000年以后,日本学者之所以热衷于议论中流阶层的解体,除了日本人危机意识非常强的原因之外,主要是因为中流阶层在一个社会中具有非常重要的意义。1980年村上泰亮提出“新中间大众政治时代”概念,“中流”被定义为“生活水平处于中等水平”、政治意识趋于保守,成为社会稳定阶层的标志。但是1991年泡沫经济崩溃后,日本进入长期不景气时期,登记失业率超过4%,失业人数达到战后最高水平。这一变化在工薪阶层和自营业主阶层中表现得最为明显,从而使维持日本社会高度稳定的阶层基础出现动摇。社会中间层是与中小企业蓝领阶层相区别、拥有充足的资产、收入和独立阶层归属意识的社会群体。这一群体处于社会阶层结构的中间,具有维持社会稳定的作用。因此,它一旦解体就将意味着社会大多数成员生活基础的不稳,这正是引起日本国民高度关注的原因所在。