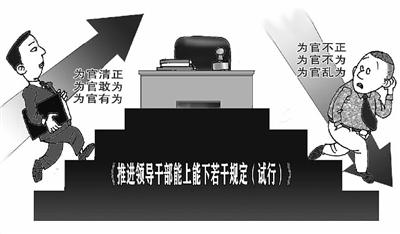

张浩/漫画

近日,中共中央办公厅印发了《推进领导干部能上能下若干规定(试行)》(以下简称《规定》),并发出通知要求各地区各部门遵照认真执行。通过建立干部“能上能下”机制,真正把“为官不正、为官不为、为官乱为”的干部放下去,把“为官清正、为官敢为、为官有为”的干部选拔上来,有效增强干部队伍的活力。

“领导干部只能上不能下,只能进不能出,是长期困扰干部队伍建设的一个焦点问题,也是难点问题。应该把干部上下流动、进出疏通的渠道打通,只有这样才能让干部制度成为活水,让良好的人事机制和用人导向形成风气。”华东师范大学教授齐卫平在接受记者采访时说。

打破职级体系

让廉洁干事的干部“能上来”

近两年来,随着中央反腐力度的不断加大,新的政治生态正在逐渐形成。但随之一些干部出现了消极思想。有的怕担责任、怕惹事端,有的奉行“干与不干一个样、干多干少一个样、干好干坏一个样”“宁可不做、不担风险;组织考核、没有缺点”“只要不犯错,就能熬成婆”等保守消极思想,形成了按部就班熬级别、“无过即功”的不良之风。长此以往,如果没有制度和程序的规范和疏解,不仅会使干部产生精神倦怠和职业惰性,也会让想干事、能干事的干部寒了心,必将阻碍改革事业的快速推进和社会治理的健康发展。

“在一个缺乏健康流动的体系中,慵懒散现象很容易传染。对于很多基层公务员来说,小小一步晋升也是难于上青天。‘能上’的机制对于很多人来说依然还算是奢望,有德有才有能力又廉洁的干部大多数不仅‘上’不到更高的级别,也到不了关键重要岗位,这对于国家治理结构来说无疑是一种损失。”齐卫平担忧地说。

“打破传统单一的干部职级体系,既要让肯干的人‘上’,还要让不会干不想干的人‘下’,要让干部不仅关注其‘位’,更要让其谋其‘事’,形成新的干部能上能下的竞争激励体制,创造良好健康的干部晋升和淘汰环境已显得尤为重要,这也是发达国家解决人事制度问题的重要途径。这样不仅可以规避过去过分偏重等级职位体系的弊端,还能把只唯上只唯权而容易导致产生腐败的制度性根源得到改变。”湖南大学廉政研究中心副主任、博士生导师田湘波告诉记者。

一位基层检察院的工作人员坦言,在这次司法体制改革中,检法两院建立的员额制改革和人员分类管理就很好地体现了“事”重于“位”的有益探索。长期以来,对司法人员的人事制度,没能充分体现其司法职业特点。通俗地讲,就是“顶着法官检察官的帽子,干的不是法官检察官的活”,而这次改革将会让真正能干事、愿担当的人“上”到关键岗位。

田湘波从历史的角度分析认为,“从魏晋南北朝的九品中正制到隋唐开始实施的科举制,虽然选拔机制在不断变化也更为公平,但品位等级制度的影响范畴依然很深,即使在新中国建立后,供给制、工资制等基础上形成的人事制度依然摆脱不了‘位’重于‘事’的制度弊端,这就忽视了关于工作特点的分析以及关于职位标准的认定。只有弱化了品位等级制度,形成新的竞争激励机制,才能让公务员更在乎自己干了什么而不是能提拔到什么级别。”