插画:人民视觉

制图:蔡华伟

这两天,中国经济网、中国青年网摊上事了,网站的环保频道、能源频道竟然涉嫌网络敲诈。仔细打听,原来是有人钻了频道外包经营的空子,暗地里干起这违法勾当,并且一干就是4年。

合法网站乱象不断,非法网站招摇撞骗;中饱私囊、浑水摸鱼、缺失底线,网络敲诈已经成为破坏网络空间秩序的“毒瘤”。记者了解到,自今年1月21日国家网信办联合四部门共同开展专项整治以来,共关闭了103家违法违规网站,网民举报的800多条有效举报线索也已经被移交执法部门,一批大案要案的线索正在由公安机关进行侦办。

“狐假虎威”环环扣

经警方查明,陈瑞刚系中国经济网环保频道涉嫌网络敲诈的始作俑者。2011年,他以北京海之润传播有限公司的名义,与中国经济网签订广告代理协议。

“陈瑞刚利用广告代理协议,取得中国经济网环保频道采编权,驾车前往山西、内蒙古多地,多次进行所谓的采访活动。”北京市网安四大队民警刘浩介绍。

舞文弄墨,意在金钱。2013年,陈瑞刚采访报道了山西新绛重庆冶炼污染的问题。稿件上网后,企业联系陈润刚,后者提出30万元合作广告费就撤销稿件,未果。陈润刚不达目的不罢休,再次发起“文字攻击”。企业只好委曲求全,花钱消灾,但根本没有在网站上做过广告。

据警方介绍,与陈瑞刚犯罪团伙合作的还有中国青年网。对此前以中国经济网环保频道为平台敲诈的部分企业,再以中国青年网能源频道曝光为由,进行二次敲诈。

事实上,相比这种借助合法网站“狐假虎威”的敲诈方式,更多的不法分子选择“另起炉灶”,直接以各种非法网站、非法名义牟利,甚至为此形成分工明确、环环相扣的利益链条。

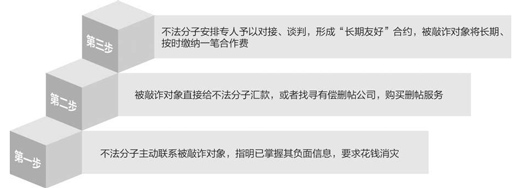

记者采访多起网络敲诈案件,基本犯罪情节大致三步:

第一步,首度出招。不法分子主动联系被敲诈对象,指明已掌握其负面信息,要求花钱消灾。有些不法分子则采取“先声夺人”的方式,发出负面信息后再联系被敲诈对象,指明“如要撤稿,或者不想继续扩大负面影响,拿钱来”。还有一些不法分子相对缓和,一开始就以广告费、合作费的方式索取钱财。