这个清明节,许多人的“朋友圈”被一个微信H5专题“刷屏”了。

清明晚上,北京网友“nini”准备催促上小学一年级的儿子睡觉,发现儿子正捧着她的手机看得入神。

“nini”拿过手机,随着手指滑动,页面上依次出现了从秋瑾、李大钊,再到邓稼先、王伟等多位英烈的身影,以及细腻的文字说明。

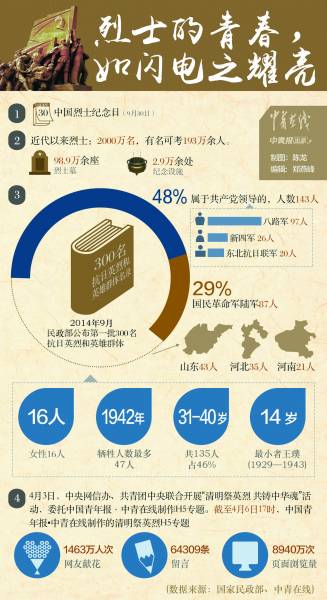

原来,儿子不知怎么点开了“nini”微信朋友圈里的一条H5专题页面——“清明祭英烈 扫码献鲜花”。这一页面由中国青年报·中青在线制作,是中央网信办、共青团中央联合开展的“清明祭英烈 共铸中华魂”活动的一部分。截至4月6日17时,该页面全网浏览量已超过8000万。

追忆那些不为人知的名字

“nini”的儿子是数千万被打动者之一,他的专注甚至让“nini”有些惭愧。她对中国青年报记者回忆:“平时我很少和孩子讲革命先烈的故事,没想到孩子看得那么认真。”她不由得揽住儿子,把这条H5专题从头到尾又看了一遍,并成为第2556358位网上献花者。

年轻妈妈“nini”自称是“应试教育下的蛋”,因为那条H5专题中出现的英烈们大多都曾出现在她儿时的课本中,却总让她觉得有些距离感。而这个与儿子一起“献花”的夜晚,让她觉得自己上了“走心”的一课。

她意识到自己几乎从没和儿子聊过祖辈——她的祖辈,其实也都在青春年少时便投身革命,历经战火。看儿子还沉浸在这个H5专题带来的震撼中,她说:“我给你讲讲你太婆婆——也就是妈妈的外婆年轻时的故事吧。”

“nini”的外婆名叫鲍侃,出身宁波一个富庶之家,中学毕业后,向往进步的她瞒着家人,于1938年辗转到延安,成为延安保育院的一名教师。在延安,鲍侃邂逅了自己的初恋——来自湖北的八路军某团团长高自和。然而就在二人向组织打了结婚报告不久,高自和就在一场战斗中牺牲了,年仅33岁。

“不朽”二字,经历过者更知其分量。尽管后来鲍侃与另一位老红军——也就是“nini”的外公结婚了,但“nini”记得,外婆在晚年的日记里仍写道:“他(高自和)的形象永远鲜活地活在我心里,刻骨铭心,永世不忘。”

那代人的青春,就是与“牺牲”联系在一起的。“一次护送孩子们转移,遇到日本飞机轰炸,我外婆把几个孩子压在身下,结果孩子们毫发无损,她差点送命。” “nini”说。她大难不死的外婆后来一直活到97岁——临终前,老人还对家人念叨:“日本鬼子来轰炸了,孩子们怎么样了?”

每个人的家族史,都由时代写就。在“清明祭先烈”H5专题留言区,有许多网友和“nini”一样,追忆着那些不为世人所知却重于泰山的名字——

“我们甘肃省平凉市泾川县王村镇还有一个红军烈士吴华先,家人至今不知他具体牺牲之处……”

“我的舅舅张继芬也是抗日英雄,作为共产党员跟日本鬼子拼刺刀直至牺牲!”

“在1979年对越自卫反击作战中英勇牺牲的林凤云烈士永垂不朽!”

许多烈士牺牲时,小的十七八,大的也不过三四十岁,正是最好的年华。

有许多网友感叹:“他们牺牲时,正是我如今的年纪。”也有网友发问:“谁的青春不热血?在今天,青春的热血又该如何挥洒?”

借助微信朋友圈的巨大能量,这一话题正引发广泛的思考。