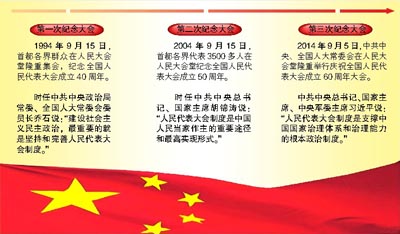

9月5日,习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上发表重要讲话,阐述了我国实行人民代表大会制度、坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路的必然性、合理性和正确性,提出了新形势下坚持和完善人民代表大会制度、发展中国特色社会主义民主政治的原则、目标、要求和重点,为推进人民代表大会制度完善和发展、推动人民代表大会制度理论和实践创新指明了方向。为深刻领会、贯彻落实讲话精神,本刊特别邀请了4位专家,分别解读了讲话中的16个关键词。

【新型政治制度】

讲话原文:

“中国这样一个有5000多年文明史、几亿人口的国家建立起人民当家作主的新型政治制度,在中国政治发展史乃至世界政治发展史上都是具有划时代意义的。”

北京联合大学人大制度研究所研究员王维国解读:

人民代表大会制度作为中国的根本政治制度,体现了国家的一切权力属于人民,人民可以依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排。人民代表大会制度是充分体现了人民当家作主的政治制度,是中国人民在人类政治制度史上的伟大创造,是对以往政治制度的超越。

【依宪治国】

讲话原文:

“坚持依法治国首先要坚持依宪治国。”

中国社会科学院立法学研究会副会长莫纪宏解读:

“依宪治国”最早是学术界在2006年初提出的,开始是用来描述“依法治国”的内涵和特征,其核心是要突出依法治国的关键是依宪治国。2004年,时任中共中央总书记胡锦涛在庆祝全国人民代表大会成立50周年大会上正式提出“依宪治国”的概念,并将“依宪治国”与“依法治国”的关系描述为“依法治国首先要依宪治国”,这是正式文件第一次肯定“依宪治国”一词的价值。2012年12月4日,习近平总书记在纪念现行宪法公布施行30周年大会上的讲话中将“依法治国”与“依宪治国”之间的关系从“首先要”提升为“首先是”。一字之差,反映了最高决策层价值认识上的飞跃。

【依宪执政】

讲话原文:

“坚持依法执政首先要坚持依宪执政。”

中国社会科学院立法学研究会副会长莫纪宏解读:

“依宪执政”最早见于2004年时任总书记胡锦涛在庆祝全国人民代表大会成立50周年大会上的讲话。那次讲话将“依宪执政”与“依法执政”有机联系在一起,被表述为“依法执政首先要依宪执政”。2012年12月4日,习近平总书记在纪念现行宪法公布施行30周年大会上进一步肯定“依宪执政”的意义,并且将“依法执政”与“依宪执政”之间的关系从“首先要”提升为“关键是”。“依宪执政”的最大意义就在于能够在理论和制度上将执政党的行为和活动限制在宪法和法律的范围内,有利于维护宪法法律权威。

【改革决策同立法决策结合】

讲话原文:

“要加强重要领域立法,确保国家发展、重大改革于法有据,把发展改革决策同立法决策更好结合起来。”

中国政法大学法学院副院长焦洪昌解读:

中国特色社会主义法律体系已经形成,我国国家和社会生活各方面总体上实现了有法可依。但在当前全面深化改革的关键时期,为确保国家发展、重大改革于法有据,发挥立法的引领和推动作用,人大应随改革进程进行前瞻性主动谋划,关注立法法、预算法、行政诉讼法等公权力行使、监督领域立法,同时以改善民生为重点着力加强社会领域立法。立法过程中应坚持问题导向,重视可行性论证,做到科学立法;注意协调各方利益,防止地方保护和部门利益法制化,做到民主立法。短期要合理布局规划,提高立法的针对性、及时性;长期要增强立法能力、完善程序机制,提高立法系统性。