提 要

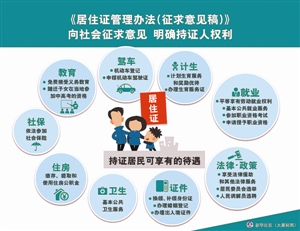

居住证持有人享有与当地户籍人口同等的劳动就业、基本公共教育、基本医疗卫生服务、计划生育服务、公共文化服务、证照办理服务等权利。

使居住证持有人逐步享有与当地户籍人口同等的中等职业教育资助、就业扶持、住房保障、养老服务、社会福利、社会救助等权利,同时结合随迁子女在当地连续就学年限等情况,逐步享有随迁子女在当地参加中考和高考的权利。同时还要积极创造条件,不断扩大向居住证持有人提供公共服务的范围。

近日,国务院法制办公室就《居住证管理办法(征求意见稿)》(以下简称征求意见稿)向社会公开征求意见。意见稿明确居住证持有人可与当地户籍人口享有同等的包括免费接受义务教育、平等劳动就业等多项权利,并可逐步享受同等的中等职业教育资助、就业扶持、住房保障、养老服务、社会福利、社会救助、随迁子女在当地参加中考和高考的资格等权利。作为户籍改革的重要补充,居住证制度改革属于一个过渡性改革,也是国家治理的重要内容之一。尤其对于一些特大城市而言,涉及面更广,操作性更复杂,其意义也更加重大。

十八届三中全会提出了“创新人口管理,加快户籍制度改革,推进基本公共服务均等化”的改革决策意见,《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》(2014年7月公布,以下简称《户改意见》)将“全面实施居住证制度”作为户籍制度改革的一项重要内容。十八届四中全会要求“实现立法和改革决策相衔接,做到重大改革于法有据”。12月5日,国务院法制办公室就《居住证管理办法(征求意见稿)》(以下简称征求意见稿)向社会公开征求意见。

全面实施居住证制度,是一项重大的改革举措,需要于法有据,依法推进。党中央和国务院要求严格控制人口规模的北京、上海、广州、深圳等特大城市,实施居住证制度,与其他设区的市有一定区别。特大城市推进居住证制度立法,依法实施居住证制度,对于实现立法和改革决策相衔接,发挥立法在引领、推进居住证制度改革方面的作用,促进城市人口与经济社会、环境资源协调发展,同时为国家建立和实施居住证制度探索经验,具有重要意义。

居住证制度是户籍制度改革的一个重要内容

居住证是公民离开常住户口所在地到其他设区的市级以上城市居住就业、享受相应公共服务、参与经济社会事务管理的凭证。实施居住证制度的目的,主要有三个方面:

一是以居住证为载体,建立健全与居住年限和参加社会保险年限等相挂钩的基本公共服务提供机制,解决那些已经在城市就业居住但未落户的农业转移人口及其他常住人口在教育、就业、医疗、养老、住房保障等方面的实际困难和需要。通过推进基本公共服务均等化,保障这些在城市就业居住人口的合法权益,增强他们对城市的认同感,增强城市的凝聚力,有利于推进新型城镇化建设。

二是居住证制度是户籍制度改革的一个重要内容,持有居住证是申请登记居住地常住户口的必要条件,符合居住年限、参加社会保险年限等条件的居住证持有人,可以在居住地申请登记常住人口。实行居住证制度,有利于促进有能力在城市稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化。

三是创新人口管理的需要。中央要求“创新人口管理”。怎样创新人口管理?建立实施居住证制度,是以法治思维和法治方式创新人口管理的重要体现。居住证制度是一项法律制度,通过实施居住证制度,建立健全实际居住人口登记制度,有利于促进实际居住人口有效管理,维护良好的社会秩序。