【摘要】新疆是农牧业大区,地域辽阔,土地肥沃,水草丰茂,宜农、宜牧,拥有相对优势,但农民的收入不仅低于全国平均水平,而且差距呈现拉大的趋势。发挥农业优势,促进农民增收是关系到新疆跨越式发展和长治久安的根本性问题。因此,阐明和分析农民增收难的诸多成因并提出针对性的建议是文章的最终目的。

【关键词】农业优势 农民增收 成因分析 对策建议

【中图分类号】F327.8 【文献标识码】A

新疆农业优势与农民收入的推移

农业基础条件优势。新疆面积为166多万平方公里,约占全国国土面积的1/6,2013年耕地面积为5912万亩,人均农业经营面积相当于全国平均水平的两倍,牧草地总面积为8.6亿亩,占全国草原总面积的14.3%,仅次于内蒙古、西藏,为全国第三大畜牧业区。

新疆农村人口比例为55.6%,高于全国10个百分点,且大部分是少数民族,由于生活习惯的不同,大部分不愿意去内地打工,因此劳动力相对固定。此外,新疆独特气候条件有利于瓜果的生长和瓜果糖分的积累,因此素有“瓜果之乡”的美称。近年来,作为提高农民收入的突破口,全区把发展特色林果业放在重中之重,出台了一系列扶持林果业发展的政策措施,尤其是2000年以来新疆林果业保持每年以百万亩的规模速度增长,2012年更是达到了2000万亩的水平。

农业总产量优势。新疆总人口占全国的比重为1.7%,而粮产量比重高于人口比重6个百分点,处于纯调出状态,其他农副产品的全国比重远远超过了粮食比重,如棉花、甜菜和羊毛产量分别占全国总产量的一半以上、接近一半和四分之一等。

农业生产单产优势。新疆光热丰富,降水稀少,农作物的成长一般不易受天气变化的影响,在能够确保水源的情况下,农作物产量相对稳定。以2012年为例,主要农作物的单产量(kg/公顷)与全国平均相比,谷物产量比全国高246kg,棉花产量高于全国599kg,花生产量比全国高1296kg,甜菜产量比全国平均高20062kg。从统计年鉴农产品单位面积产量栏可知,从1978年到2013年新疆主要农产品的单位产量均领先于全国水平。

农民纯收入的推移。改革开放30多年来,新疆主要农产品的生产量迅速增长,其增长速度远远超过了全国的平均增长速度。据统计,粮食产量由1978年的370万吨增加到2012年的1377万吨,实际增长了3.7倍;棉花产量由1978年的5.5万吨增加到2012年的352万吨,实际增长了64倍;甜菜产量由1978年的16万吨增加到2012年的577万吨,实际增长了36倍。农产品产量没能体现农民收入,新疆农民的纯收入在改革开放的推动下虽然由1978年的118元提高到2012年的6394元,不考虑价格因素就增长了近54倍,但与农业生产的快速增长相比具有明显低滞后性。改革开放初期,新疆农民收入水平与全国平均没有明显的差距,而且这种状况持续到20世纪90年代前半期,但从90年代后半期开始新疆农民纯收入与全国平均水平有了明显的差距,这个差距随着农业生产量的增加不仅没有缩小,而且呈现逐步拉大的趋势,尤其是进入21世纪后差距特别明显。

新疆农民增产不增收成因分析

一是产业内部结构的不合理性,即种植业偏重,而优势产业偏轻的问题。1978年新疆农业、牧业、林业和水产业在第一产业生产总值的比重分别为74.5%、23.5%、1.8%和0.2%,而2012年的以上比重分别为73.6%、21.3%、1.9%和0.7%。可知,改革开放30多年来新疆在农业内部结构上没有发生根本性的变化,而且还说明在推进农村经济体制改革当中农业内部结构没有按市场经济体制的要求去进行积极的调节。

相对而言,“同期在全国第一产业内部结构上发生了巨大变化,即全国种植业、牧业、林业和水产业在第一产业总产值的比重由1978年的80.2%、15.0%、3.4%和1.6%,向2012年的52.5%、30.4%、3.9%和9.7%演变,即种植业比重缩小,畜牧业和渔业比重变大”。这种调整符合我国当前市场经济的基本规律,因为随着人民生活水平的提高,一方面人民对肉类和水产类等高蛋白的需求量将会增加,另一方面从身体健康角度出发人民对水果等健康食品需求开始增加。新疆拥有全国第三大的天然草原和独一无二的瓜果优势,但在市场经济条件下,新疆没有及时地把拥有的资源优势转换为经济优势,因此导致了农民收入的相对滞后性。

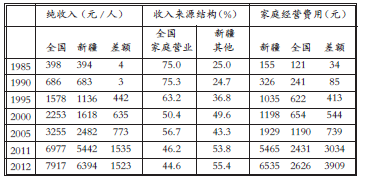

二是农民收入来源单一。表1是显示新疆农村居民年人均收入来源和家庭经营费用与全国平均的对比。

表1 新疆与全国农村居民收入来源结构与家庭经营费用的对比

通过表1可看出,在过去的20多年里在全国农村居民收入发生了结构性的变化。从农村居民收入来源看,以农牧林渔为主的家庭经营收入由1985年的75%下降到2012年的44.6%,而同时,第一产业以外的收入由25%上升到55.4%。这意味着我国广大农村居民的主要收入来源不是本行业,而是外行业。换句话说,我国广大农民是兼职农民不是专职农民。因为一方面我国发达地区具备了吸收大量农民工的空间,另一方面发达地区本身的乡镇企业给当地农民也创造了兼职的就业机会。这就在一定程度上体现了我国目前推进城市化战略的成果。

相对而言,新疆农村居民收入来源仍是以第一产业为主的家庭经营收入,而且其比重达到了86.2%,非农业收入仍然在10%~15%之间徘徊。这同样意味着新疆农村居民依然依靠专职本行、提高产量的途径来维持家庭,没有机会或没有条件从事其他行业。因为,新疆是欠发达地区,受资金、技术、人才、自然条件等多种因素的影响,另外,第三产业相对落后,对农业和农村经济缺乏强有力的支撑带动,农产品加工业、服务业和劳动密集型的乡镇企业起步慢、数量少、规模小,无法有效吸纳农村剩余劳动力,远远无法满足农民多渠道扩大就业和增加收入的需要。

三是农业生产成本高。从家庭经营费用来看(参照表1),1985年新疆农民的家庭经营费用与全国平均水平之差只有34元,过了20年这个差距扩大为739元,而2012年又扩大为3909元,在短短的20多年间农业生产成本与全国平均的差距扩大为100倍以上。这虽然与农业用水水价、生产资料的调运、农产品的长距离运送等许多新疆特有因素相关,但对农民生产积极性的打击是不可预料的。

四是自然条件导致的生产经营向市场经济转换的滞后性。众所周知,改革开放以前,在一个很长的时间里,由于受地理、气候、社会条件等因素的限制和交通、水利、电力、通讯等基础设施的瓶颈影响,新疆农村社会上形成了封闭半封闭、自给半自给的农业生产方式,这种生产方式一方面在一定程度上阻碍了新疆农业面向市场化的速度,另一方面也导致了以市场为导向调整农业内部结构的滞后性。此外,新疆农产品市场受绿洲经济既分散又封闭特点的影响非常明显。绿洲之间的商品交换具有运距远、运时长的特点。新疆内部各直接进货地区间的平均运距为750多公里,新疆与内地各省区的运距则更远,动辄就数千公里。新疆市场具有的封闭性、分散性与交通运输等基础设施的落后性,严重制约了农产品交易范围,使农产品市场具有明显的区域性。

五是难以避免贫困发生率。新疆共有87个县市,其中30个县市被指定为贫困县市,贫困覆盖率达到了三分之一以上。30个贫困县市中,27个县市被指定为国家级贫困县市,3个县市被指定为自治区级贫困县。这些贫困县市大部分集中在南疆,其中农业型贫困县分布在塔里木盆地和塔克拉玛干沙漠周围。这些区域的气候干燥、降水量少,沙尘暴频繁,人均耕地面积小而不肥。而牧业型贫困县分布在高山积雪寒冷地带,气候性变化对家庭经营和日常生活影响巨大。不论是农业型还是牧业型贫困都有共同特点,即自然条件严峻、交通不便、基础设施不全、医疗教育条件差,在这样的空间中立足生计,一旦遇到意外的自然灾害,很难避免贫困。

六是农民自身素质及文化水平难以满足现代化要求。农村劳动力文化低、增收致富能力弱是当前南疆三地州农民收入难提高的一个重要原因。国家在实施科教兴国战略和扶贫工作中对南疆三地州投入了大量的教育资金,但农村成年劳动力的文化素质和劳动技能状况依然令人担忧,主要表现在语言不通、文化水平不高、劳动技能缺乏等方面。这些因素在一定程度上阻碍了广大农村剩余劳动力外出打工和进入非农行业就业增收的机会。