严辉文

自由撰稿人

“德不孤,需有邻”,前行中的社会需要一种类似林则徐式的骨鲠之臣,不能让中流砥柱式的人物太孤单,他们需要同路者,需要道义的声援。或许我们做不到不顾一切去争取正义,但至少我们要做一个合格的正义围观者。

最近,关于“知名校友”的新闻多了起来。“今天你以学校为荣,明天学校以你为荣”,这是一些学校激励学生成才的口号。

这个口号本身并没有多大问题。不过,实践起来,一些学校难免落入了“成者王侯败者寇”的窠臼。学校并没有做到对每一位校友都一视同仁,甚至并非以校友是否对社会有益为标尺,而是不免用金钱、权力、地位的标尺去爬梳成功校友。于是大学网站上的知名校友都是各行各业的功成名就者,一些学校把成功人士聘为教授、邀请讲学,千方百计让他们回学校题词题字,留下“墨宝”,学校的各种出版物、纪念册也不惜对他们进行浓墨重彩的宣传,恰恰体现了“学校以你为荣”。

人生是一场马拉松,表面的荣耀辉煌既可能是过眼云烟,又可能令过于趋奉者尴尬。

这不,最近就有学校正忙于铲除被反腐运动拿下的贪官题字。想当初,这些“墨宝”极有可能是学校绞尽脑汁“求”来的。笔者检视我母校网站上的知名校友,过去曾在醒目位置用很大篇幅介绍过的那几位“知名校友”,落马后,其名字也已杳如黄鹤。

这样的尴尬,可以让我们从许多角度进行反思。我不想批评一些学校的做法,不过,顺着社会上流行的趋炎附势的“看人”逻辑,也不难找到当今学校引导学生如何“做人”的思路,尤其不难发现我们的社会对于情商的误会。

曾经我们很是迷恋智商的。名校崇拜,成绩至上,“学好数理化,走遍天下都不怕”,似乎都暗示着一个“真理”:只有智商高、成绩好,才有出人投地的机会。

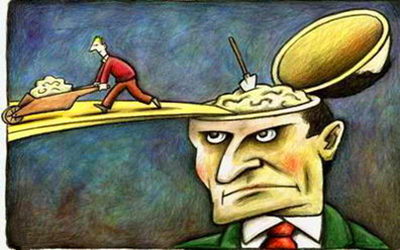

不知从何时起,人们渐渐开始重视起情商来了。许多人似乎突然发现,人在社会中生存,要与方方面面的人打交道,拥有在复杂的人际关系网中“进得去、出得来”的能力,实在是殊为重要。

一时间,关于情商的传播和研究竟成为了显学。所谓“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,这是一个需要情商的世界。情商培育得好,不仅有利于个人的成长,而且必然造福于社会。应该说,这本身不是坏事。