【核心提示】2011年,学林出版社出版了鲁枢元“文学的跨界研究”三部书:《文学与心理学》、《文学与语言学》和《文学与生态学》,堪称鲁枢元学术成就三重向度的总结。而他呕心沥血,“攀爬”、“跨越”这一座座学科堡垒的过程,也可视为他凭借自我的生命意识去探寻、构建、守望“精神家园”的旅程。

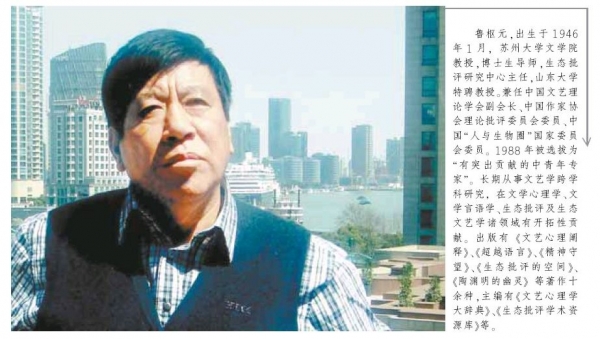

鲁枢元于1967年毕业于河南大学中文系,1972年任教于郑州铁路局师范学校,1981年转入郑州大学,13年后远赴海南;又7年,于2002年折返苏州。42年来,鲁枢元驰骋南北、上下求索,追求他的人生理想,寻觅他的精神家园,未曾有半点懈怠。他的学术生涯或可分为两段,离开河南是转折点,前后时间几乎等长。2011年,学林出版社出版了鲁枢元“文学的跨界研究”三部书:《文学与心理学》、《文学与语言学》和《文学与生态学》,堪称鲁枢元学术成就三重向度的总结。而他呕心沥血,“攀爬”、“跨越”这一座座学科堡垒的过程,也可视为他凭借自我的生命意识去探寻、构建、守望“精神家园”的旅程。

寻觅“家园”

鲁枢元的学术思想,源于20世纪80年代的“寻根”意识。这种意识,带有一个时代特殊的使命感和创作冲动,它既没有文化机制的预设,也缺少理论先行的限制,它裹挟着个人之于命运的忧患,酝酿了个体生命的精神诉求。换句话说,这种意识并不以寻求外部世界的认可和支持为向度,它是一种情感的自我充盈,一种意志的自觉持守。鲁枢元是以一颗文学艺术朝圣者的心为其所有学术建构之根基的,独立、敏感、虔诚、深情,略带挥之不去的隐隐忧伤,这是其从事学术研究的动力,也是其学术价值的格调。

纵观鲁枢元的学术生涯,他总是能够即时觉察到社会意识的脉动,怀着对于“未来”的憧憬,分别借助心理学、语言学、生态学的学术资源,牵动文学理论建设的新走向,始终盘桓于文学理论研究的潮流当口。

鲁枢元综合中西哲学史中不断演进的说法,认为精神不只是纯粹“观念”的、“理性”的东西,而是宇宙间一种形而上的真实存在,一种流动着、绵延着、富有活力的生命基质,“精神为生命的本能指明方向”。精神是一种自我超越、自我提升的意向,“是唯一能使自身成为对象的存在”,因此精神是自由的、独立的,对整个世界开放;正如“道”与“德”浑然一体,精神的价值判断与情感的价值判断也是一致的。在鲁枢元看来,文学艺术在人类生命进化史中,既是一个“原点”、“生命的出发点”,又是一个“顶点”、“精神的制高点”。它既根植于大地又仰望着天空;既是真实的生活又是虚幻的想象;既是本能的喷涌又是理性的张扬;既拥有肉体的丰盈又拥有精神的空灵;既是对于往昔的追忆,又是对于未来的憧憬。它拒绝一切形式的人与自然的割裂、物质与精神的偏执、思维与本能的对立、理智与情感的剥离。它始终追求的是一种充盈、圆融的生命形式,一个真实、独特、富有创造活力的个体。这样的艺术,几乎就是地球生态系统中天地神人和谐相处、健康发展的楷模,是人类最为美好的精神家园。

鲁枢元的这种“艺术至上”情怀,在以科学技术与市场经济引领的当下社会显得很是落伍。精神,这样一个看似意气风发、高屋建瓴的词,在鲁枢元那里,反倒显出几分苍凉。他的文艺学研究中看重的精神,并非凌空虚设的“巴比伦塔”,而是治愈现代社会种种疑难精神杂症的“药”。这意味着,鲁枢元所渴望建构的貌似古典的“精神”,反而先天地兼具解构这一后现代气质。建构与解构的悖论又恰恰是自20世纪80年代以来,中国学界所自恃的“优势”与无法摆脱的“魔障”。在一个时代的文化语境里,鲁枢元一直在不懈地守护着他的精神家园。