重启

2009年,经山东大学、人民文学出版社,以及校注组成员等各方共同努力,《杜甫全集校注》项目重启。人民文学出版社派出近20人的精锐编校团队,与校注组担任终审统稿的张忠纲进行配合,推进《杜甫全集校注》的出版。

人民文学出版社副总编辑周绚隆把他们与张忠纲的合作形容为“车轮战”。他们有6位编辑,十几个校对,各自分工,轮番与校注组的张忠纲等人沟通。数不清的手稿、修改意见的信件和电子邮件,在长达两三年的时间里,在北京、济南、威海、美国等地,往返寄发数十次。

“每一次,张老师回复得都特别快,全书12册,我们这些年轻人看一卷再提修改意见,需要半个月左右。张老师那么大岁数了,只用十天。而且有问必答,涉及内容除了文学,包括民族、地理甚至天干地支,他无所不知,简直是个‘杜甫通’!”《杜甫全集校注》的责任编辑之一李俊对张忠纲的工作效率印象特别深。

今年4月底,《杜甫全集校注》终于出版,校注组的成员因此重聚。当年的年轻学子,现多已白发苍苍。

萧涤非1978年接手项目时73岁,现在他的学生张忠纲最终统稿完成这个项目时74岁。校注组中的廖仲安已经89岁,郑庆笃81岁,就连当时最年轻的朱宝清,现在也已经67岁。包括后来新加入校注组的张忠纲的学生们,也都是四十多岁的中年人……

忆往昔,颤抖着手指抚摸《杜甫全集校注》时,张忠纲激动得热泪盈眶:“我早就退休了,又常住美国,可以安度晚年了,还坚持搞杜甫,图什么?为的是完成先师遗愿,为的是山东大学的学术声誉,为的是对学术界有个交代。对得起伟大诗人杜甫,对得起先师,对得起我们所从事的学术事业!”

在庆祝《杜甫全集校注》正式出版发行的座谈会上,张忠纲代表校注组同仁发言的最后,念了自己作的一首词《满江红·杜集校竣感赋》:

“卅六年华,为杜甫、呕心沥血。承遗志、斩荆披棘,壮怀激烈。何计俗尘名与利,岂能虚度风和月。争朝夕、纵寝食俱忘,心头热。

‘村夫子’,诗界杰。工部老,寰中哲。集前贤精粹,取今新说。七百万言成巨著,一千亿载供评阅。喜全球、茅屋苦寒人,同欢乐!”

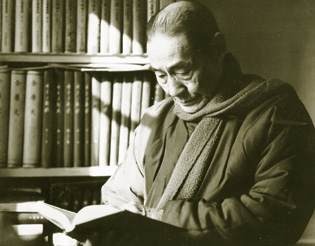

萧涤非(1906~1991),江西临川人,著名中国文学史家、杜甫研究专家。1933年从清华大学研究院毕业后到山东大学任教。抗日战争时期去西南联大,抗战胜利后于1947年回山东大学,曾任山东大学文史哲研究所教授、博士生导师、《杜甫全集校注》主编、国务院古籍整理规划小组顾问等,培养了我国古典文学专业的首批五名硕士和两名博士。

▲萧涤非先生,1988年摄。

▲手稿摞起来约有1米高。

▲今非昔比,36年间5人离世,生者多成耄耋老人。左图(左起):张忠纲、焦裕银(已逝)、萧涤非(已逝)、郑庆笃。右图(左起):张忠纲(74岁)、廖仲安(89岁)、郑庆笃(81岁)。后者是朱宝清(67岁)。

▲左三萧涤非。图片摄于1984年5月在杜甫故里召开《杜甫全集校注》样稿审订讨论期间。