由于汉中与四川之间的联系比与关中的联系更加便利和频繁,汉中的自然条件与四川的相似之处比与关中的多,因而尽管汉中盆地划入陕西已经七百多年了,其经济、文化、语言等方面还是更接近于四川。

四川是个大盆地,北边的汉中是个小盆地。

明太祖朱元璋的大手笔

从秦朝至元朝近一千六百年间,长江下游与淮河流域基本不属于同一行政区域,长江南北也大多不在一个行政区之中。秦汉时期,从淮河以南到长江以南,整个东南地区的开发程度还大大落后于黄河流域经济发达地区,地广人稀,交通闭塞。而江南又落后于江淮之间,因此政区范围很大,如西汉的会稽郡即包括今江苏省江南部分、浙江省绝大部分和福建全省。但即使在这种情况下,长江以南、江淮之间和淮河以北一般也都隶属于不同的政区。如东汉时江南是丹阳、吴郡,江淮间是庐江、九江、广陵郡,淮北是沛、下邳国和东海郡,其中汉下邳、广陵、东海三郡国在淮水南北略有交错。

随着经济的发展和人口的增加,这一地区的经济、文化逐渐接近并超过了北方原来发达的地区,因此行政区划也出现了相应的变化。唐朝(618—907年)开始直到元朝(1279—1368年),这里的一级政区(道、路、省)比较稳定,也比较合理,而二级政区(州、府)则随着经济的开发而出现逐渐增设的趋势。唐朝时,今苏南、皖南的一小部分和浙江省属江南东道,皖南的大部分则属江南西道,江淮之间是淮南道,淮河以北属河南道。北宋时,原属江南东道的这些地区划归两浙路,而皖南大部分属江南东路,江淮之间及淮北相当于今苏、皖二省北部地区大部分属淮南东路和淮南西路。南宋的情况大致相同,但淮南东路仅辖江淮之间,淮河之北已是金朝的南京路、山东东路和山东西路了。元朝建立行省,每省辖境很大,建置变化也十分频繁,但比较稳定的区划是:江南归江浙行省,江北至淮河流域归河南行省。太湖流域在唐朝置有苏、常、湖三州,北宋时又析置了一个秀州,但这些州始终隶属于同一政区。

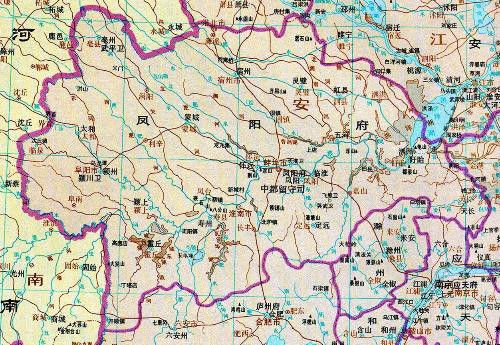

这种状况到元朝末年发生了根本的变化。至正十六年(1356年),朱元璋(明太祖)建江南行中书省,治应天府(今南京)。明洪武元年(1368年)建南京,周围地区划为直隶中书省。由于南京是首都,所以朱元璋要在周围建立一个相当大的直隶地区。长江三角洲是全国最富庶的地区之一,又紧靠南京,自然在划入范围,所以原来江浙行省太湖周围地区,也即以后的苏州、松江、常州、湖州、嘉兴各府统统划归南京直隶。而凤阳是朱元璋的故乡,祖宗坟墓所在,也要让它享受首都直隶区的优待,于是又划出了一个范围相当大的凤阳府,直隶于南京。所以在明朝初年,就出现了一个大致相当于今江苏、安徽二省和浙江北部地区,跨大江南北、淮河两岸的大行政区。

明朝凤阳府几乎包括了今天整个安徽省北部和江苏省西部的一小部分。

由于嘉兴、湖州二府直隶南京,新建的浙江行省在浙西只剩下杭州、严州二府,省会杭州处于省境的边缘。大概朱元璋也觉得不太合适,因此在洪武十四年(1381年)将湖州、嘉兴二府划归浙江。这样对浙江固然有利,但是从此太湖流域不再属于同一个政区了。

明成祖迁都北京后,南京一直作为明朝的陪都,南直隶继续存在,对于“太祖高皇帝”划定的区域谁也没有敢变动。清朝初年完全沿袭了明朝的区划,只是将南直隶的名称改为江南布政使司。但治理上的需要还是导致康熙六年(1667年)江南布政使司被分置为江苏、安徽两个布政使司(通称省)。不过,由于两省的分割是自南至北分为东西两半,所以两省的辖境都是从淮北直至江南;太湖流域分属江、浙两省的局面也没有改变。从明初至今,这种状况已经持续五百年了。