原标题:“四个全面”合乎历史与逻辑发展

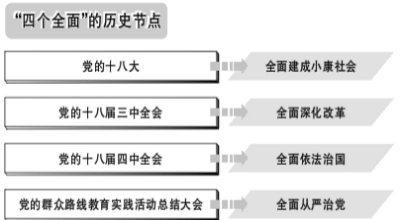

习近平总书记提出的“四个全面”战略布局——协调推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党,符合中国特色社会主义发展的历史逻辑,是改革开放以来中国共产党治国理政的现实路径。

全面建成小康社会

众所周知,实现“小康”,是邓小平在1979年会见日本前首相大平正芳时提出的。1982年中共十二大郑重宣布了实现“小康社会”的奋斗目标。此后,党带领全国人民紧紧抓住经济建设这个中心不放,坚定不移地实行改革开放,使中国保持了持续30年的经济高速增长。到2000年,中国人均收入达到969美元,2001年达到1035美元,邓小平提出的小康社会目标总体上实现。但正如中共十六大报告所言,当时达到的小康还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康。“我们要在本世纪头二十年,集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会。”从十六大第一次部署全面建设小康社会,到十八大第三次部署,由原来的“全面建设”改成“全面建成”,表明了党对建成小康社会信心的增强。

从邓小平同志提出“实现小康”到习近平总书记强调“全面建成小康”,党的执政思想、执政理念发生了深刻变化——由计划经济时期优先关注国强,到国强与民富并重,再到将保障与改善民生作为执政的出发点与落脚点;由看重经济成就,到以经济为重心,民主政治、文化软实力、社会活力、生态文明协调发展、综合衡量;由重视经济发展速度,“几年上一个台阶”,到转变经济发展方式、在持续健康发展的同时,节约资源能源、保护和改善生态环境;由鼓励一部分地区、一部分人先富裕起来,“效率优先,兼顾公平”,到更加关注和实现共同富裕、社会公正等。我们是历史主义者,我们承认并充分肯定在自鸦片战争以来中华民族屈辱历史背景下,新中国率先追求国家强大的历史合理性;在新中国生产力落后的基础上,以高投入、高消耗等代价保持经济高速发展的不可避免性;鼓励一部分地区与一部分人先富裕起来,倡导效率优先的历史正当性。同时,我们又是现实主义者,共产党执政为民的要求之一,就是不断满足人民日益增长的物质和精神需要,在国家实力、经济实力有了极大增长的情况下,在经济高速发展几十年后,资源、环境瓶颈制约日趋突显的情况下,在东部沿海地区发展迅速、中西部地区相对迟缓、收入分配差距拉大的情况下,党的执政思想需要根据中国特色社会主义实践而作出调整。