智慧城市建设或将显著改善公共服务水平

从智慧城市建设可能产生的各项积极影响来看,“信息化程度将更高”获得的认同度最高,为3.89分(满分5分,下同);其次为“公共服务更加便捷”(3.84分)、“基础设施更加完善”(3.82分)和“社会发展速度更快”(3.78分)。其中,有68.9%的受访者认为智慧城市建设将显著改善公共服务水平。相对来说,“政务更加公开透明”得分为3.67分,略低于其他方面,说明在受访者看来,智慧城市建设对政务公开的刺激程度较低。

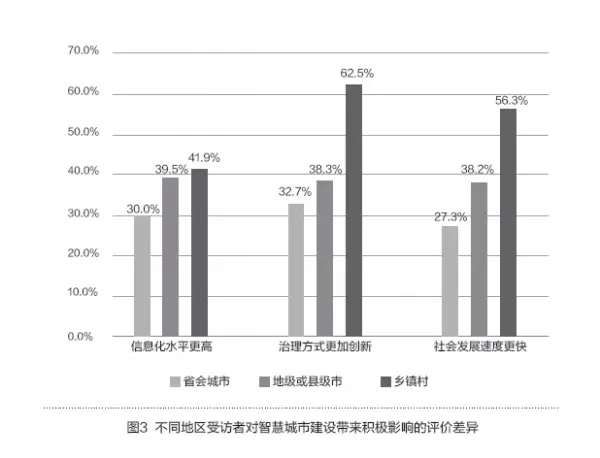

具体来看,居住在不同地区的受访者,对智慧城市建设可能带来的积极影响的评价存在差异。省会城市、地级或县级市、乡镇村的受访者对智慧城市建设可能给信息化水平、治理方式和社会发展速度带来积极影响的评分依次递增(见图3),这一评价结果既符合地县级城市和乡镇村受访者认为智慧城市建设对自己的生活方式改变更大的调查结果,同时也能预见智慧城市建设对我国解决区域发展不平衡问题的积极作用——随着智慧城市建设的推进,政府职能将不断转变,社会管理手段将不断创新,信息技术创新应用将深度融合至生活的每一个细节,且这些改变将会使居住在乡镇村的民众受益更多。

部分地方政府对智慧城市的认识有待加深,基础设施建设仍需加强

就我国当前智慧城市建设可能面临的困境而言,超过半数受访者认为部分地方政府对智慧城市的认识不足是更为主要的问题(53.9%),而政府职能转变的速度跟不上智慧城市建设的步伐,导致相应的服务职能不到位,或成为智慧城市建设的阻力之一。

同时,由于我国城市基础设施发展水平欠均衡,有35.2%的受访者认为相对落后的软硬件条件制约着智慧城市建设,有37.6%西部地区的受访者对此感受更为深刻;有34.1%的受访者担心智慧城市建设过程中会出现盲目建设、粗放建设等问题,或者存在智慧城市变“政绩工程”的隐患;另有近三成受访者认为由于地方政府融资能力不足可能导致建设资金不到位,其中,地级和县级市的受访者对地方政府的融资能力更为担忧(34.6%)。

对于智慧城市建设和发展的进一步思考

本次调查结果发现,智慧城市建设已经在一定程度上影响和改变着公众的生活,公众既对智慧城市在公共服务领域的延伸高度关注,同时也对智慧城市建设为信息化水平、公共服务和基础设施带来的改善高度期待。面对我国智慧城市建设过程中存在的困难,59.4%的受访者认为应该首先纠正对智慧城市认识的误区,尊重不同地区的城市发展水平、城市定位和城市特色;同时需要不断完善智慧城市建设的规划和政策,明确不同地区在智慧城市整体发展布局中的定位。

此外,也有超过四成的受访者表示,智慧城市建设离不开政府管理模式、技术应用模式和商业融合方式的全面创新,为此需要妥善处理政府与市场关系,才能使各要素、各部门、各领域统筹协调,共同推进智慧城市的健康有序发展。

来源 | 《国家治理》周刊 2015 #18

执笔 | 郭尧、石晶

(人民论坛记者 王聿枫 编辑整理)

声明:本文为人民论坛杂志社原创内容,任何单位或个人转载请规范转载,否则追究法律责任。