【核心提示】 “传统体制下,他精研价值规律,探幽发微,求索匡正体制弊端之正道;改革开放后,凭借精深学术积淀,他徜徉于价格改革、控制通胀、宏观调控等诸多领域,弘扬发展市场经济之大法。他主编《中国经济学60年》、《新中国经济学史纲》两部鸿篇巨制,为历史存留经典;22年中13次参加国家改革路线图之设计,尽显翰林本色。”这是在2013年第二届“吴玉章人文社会科学终身成就奖”颁奖典礼上,主办方给予中国社会科学院学部委员、著名经济学家张卓元的评价。

“传统体制下,他精研价值规律,探幽发微,求索匡正体制弊端之正道;改革开放后,凭借精深学术积淀,他徜徉于价格改革、控制通胀、宏观调控等诸多领域,弘扬发展市场经济之大法。他主编《中国经济学60年》、《新中国经济学史纲》两部鸿篇巨制,为历史存留经典;22年中13次参加国家改革路线图之设计,尽显翰林本色。”这是在2013年第二届“吴玉章人文社会科学终身成就奖”颁奖典礼上,主办方给予中国社会科学院学部委员、著名经济学家张卓元的评价。

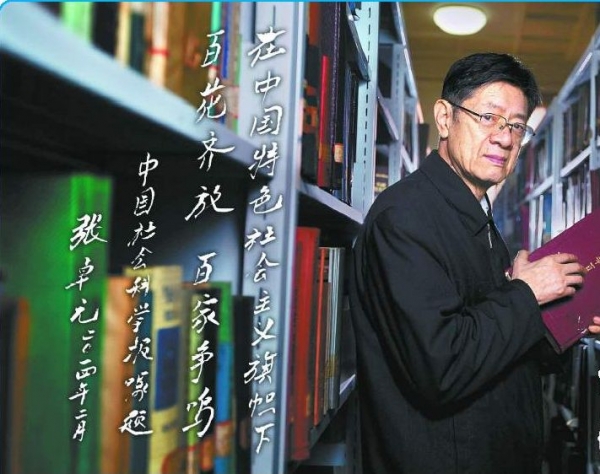

为拜访中国经济学界的这棵“长青树”,冒着初春的微寒,记者敲开了北京月坛北小街2号院中国社会科学院经济研究所古朴的木门。年过八旬的张卓元矍铄而健谈,热情地接待记者。

17岁,与经济学不期而遇

张卓元的口音中隐约带有南方人特有的韵味,一问才知,他是客家人。1933年,他出生于广东梅县的一个金银匠铺家。张卓元说,客家人有个传统,“再穷也要送孩子到学堂念书”。5岁那年,他开始接受规范的启蒙教育。良好的早期教育让他养成了勤于思考、善于动笔的好习惯;而严谨、克勤、进取的客家家风,也在他的性格中烙下了深刻的印记。

与经济学的不期而遇,缘自一次偶然。17岁那年,新中国刚成立不久,张卓元还在梅州中学读高三。“有一天,我无意中读到前苏联著名经济学家列昂节夫的《政治经济学》,尽管对书中的基本原理一知半解,但那些关于资本主义经济、帝国主义经济的分析与描述使我入了迷,于是我开始对政治经济学产生了浓厚的兴趣。”张卓元缓缓回忆道。

兴趣是最好的导师。这本在今天仍令不少专业学者感到枯燥的书,在当时却引领着这位17岁的少年,走入了马克思主义政治经济学的大门。

高考后,张卓元面对清华大学社会学系和中山大学经济学系两张令人艳羡的录取通知单,毅然选择了后者。1954年,他又以优异的成绩被选入中国科学院经济研究所(中国社会科学院经济研究所前身)工作。这之后,在于光远、骆耕漠、孙冶方等经济学前辈的影响与熏陶下,张卓元在经济学研究道路上越走越远,并开启了他与“价值规律”的不解之缘。