女权主义运动的发展,后现代主义思潮和“以自然为基础的宗教”的思想文化土壤,以及20世纪中期女性主义学术研究的兴起、环境运动的高涨,使得生态女性主义应运而生。生态女性主义反对人类中心主义和男性中心主义,与传统女性主义、其他环境伦理学思潮相比,具备自身的独特性与超越性,是“生态”的女性主义与“女性”的生态主义。

“她性”的生态主义

生态女性主义是“她性”的生态主义。生态女性主义关注生态环境问题,但与其他环境哲学和生态伦理学存在显著的不同。生态女性主义以女性主义的视角来审视人、自然与社会的二元关系;但同时又走出狭隘的女性主义的视角,不局限于狭隘的女性特质,生态女性主义以母亲的包容,从人作为理性与感性的综合体出发,对所有处于二元等级体制下的劣等群体予以关注,寻求人与人、人与自然之间的和谐关系。这种“她性”的宽容与广博胸怀为生态女性主义不断发展奠定了基础。

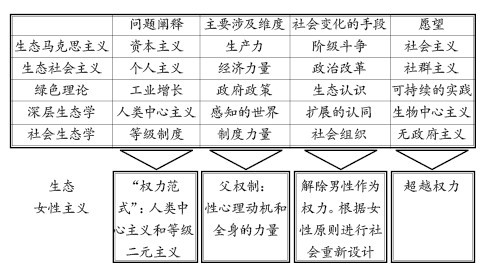

女性主义视角的生态关注。詹妮丝·伯克兰(Janis Berkeland)将生态女性主义与生态马克思主义、生态社会主义、深层生态学、社会生态学这些主流环境伦理思潮进行了比较,并得出了如下的“激进的环境分析”(见:表1)。

深层生态学解释了生态危机作为人类中心主义的人本主义的后果,要求从人类中心主义的人本主义向以包括自然在内的认同为导向的生态中心的转变;生态马克思主义从资本主义制度出发阐释了生态危机的根源;社会生态学解释了生态危机不是作为一般的人类中心主义的后果,而是作为独裁社会的结果,对自然肆无忌惮的破坏反映了在等级制度作用下的社会关系……生态女性主义基于“女性的生命体验”来展开人与自然关系的认识,认为生态危机是遵循统治逻辑的父权制的结果。根据这个逻辑,被定义为优于其他某种东西的任何事物都被赋予优先的权利。在父权制下,男性、理性、精神和文化被认为是优越的,而女性、情感、身体和自然被认为是低劣的。生态女性主义者认为,废除父权制将使人类与自然的联系摆脱统治逻辑的黑暗结局。

表1:激进的环境分析①

“她性”的包容。生态女性主义批评环境哲学普遍未能在对女性和自然都不友善的理性主义传统中适当地采用多种立场,认为要突破近代以来对理性的片面强调,但并不非此即彼局限于女性的视角,而以一种母亲般的、包容的“她性”强调研究方法上的多元性和差异性,并认为“情感和理性是一个完整的人的两个集成的部分”。维多利亚·戴维安(Victoria Davion)在《生态女性主义是女性主义吗》一文中提到,“一种真正的生态的女性视角不能不加批判地包含女性或男性,一种真正的女性的视角需要一种性别角色的批判,并且这种批判必须包含男性和女性”②。

生态女性主义的声音具有多元性,受多种理论、思潮的影响,是一个跨学科、多学科交叉的研究领域,呈现出理论上的包容性。“生态女性主义者不仅在题材上而且在表述风格上努力实现包容性。由于生态女性主义是一个交叉学科领域的追问,所以它与所有那些有兴趣为女性、动物和地球权益进行斗争的理论进行沟通时,就需要使用一种共通语”。

生态女性主义强调实践上的地方性。肯尼亚的“绿色林带”运动、印度的抱树运动、“在瑞典,女性主义者准备了用喷洒了杀虫剂的浆果制成的果酱并给国会品尝:他们拒绝。在加拿大,他们在街道上获取反对在他们附近的城镇进行铀处理的签名。在美国,家庭主妇组织起地方的支持来清除危险的废物场所”③……它不是单一的声音,而是多元的共存。

生态女性主义是一个多样立场的伞状术语,关注女性与男性、孩子与成人、有色人种和白人、穷人与富人和人与自然之间的联系。其他环境伦理学缺乏对人与自然关系和社会关系相关联的关注,片面从社会关系或单一的人与自然关系角度进行考察。生态女性主义超越传统环境伦理学,将不同性别、年龄、种族、阶级……的人类社会关系与人/自然关系纳入共同的统治逻辑框架中,使人、自然、社会的关系成为相互联系的整体,以广博的胸襟接受来自不同学科视角的探析、结合不同地域呈现不同的实践特色,对于人类社会的和谐、环境改善目标的实现具有更为现实的意义。