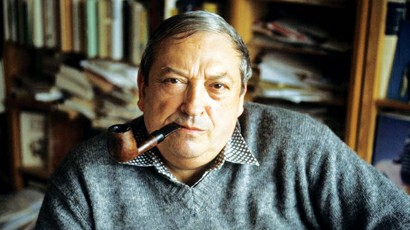

图片说明:我们现在纪念勒高夫,究竟是为了什么?

也许,勒高夫教授对我们的启示是,学者不应该回避历史研究的现实关怀。而让现实关怀具有合法性的根本依据是,史学研究必须正面肯定良善的道德和价值观,成为社会正义的声音。

法国新史学代表人物之一勒高夫教授于去年辞世(1924—2014),编辑朋友让我写一篇纪念的文字。我重温了以前读过的勒高夫作品,也看了他的著述里从前没有看过的那几部。阅读之中恰逢去年春夏北大有关于燕京学堂的交流和沟通,大家就如何在当下中国建设人文学科进行了热烈讨论。我的思路和心情受到触动,但是也有些困惑,文章的写作也就拖延了下来。我们这些做外国历史和文化研究的中国学者,究竟对自己应该如何定位?我们关注勒高夫这样的外国学者,翻译和介绍他的著作,包括我们现在纪念他,究竟是为了什么?

在北大历史学系资料室的藏书里面有一些罗荣渠先生的赠书,包括上个世纪80年代国内出版的《新史学》(勒高夫主编,姚蒙编译)。勒高夫自己认为新史学是由年鉴学派发展而来的,另外还受到法国其他史学传统的影响。与传统的西方政治史相比,譬如与强调研究法律、政治思想和政治制度成长的英美史学相比,新史学在方法和视野上明显有新的取向,有意识地采纳人类学、心理学和人文地理学等新兴社会科学的方法,重视长时段和“作为整体而存在的历史”,而不是满足于仅仅关注社会的某一侧面。这一学派的学者还努力使用文献之外的其他史料,如图像、考古发掘成果和其他实物资料。勒高夫认为,新史学并不轻视作为历史学基础的文献考订和史实考证,其鲜明和刻意的问题意识绝不是忽略实证和细节的精细,因此汤因比所代表的倾向必须摒弃。他批评说,尽管汤因比有开阔的历史视野和总体把握,但是他的《历史研究》“不是一种科学的史学,而是一种历史哲学”,是“草草拟成而又不可避免地大量使用第三手资料的史学,发表不费力气的空论,不是我们的史学”。

那么,为什么勒高夫将新史学界定为“由史学家提出问题的史学”?他解释说:因为“它比任何时候都更重视从现时出发来探讨历史问题,以便能在一个‘动荡不宁的世界中’生活和理解”。罗荣渠先生显然注意到了新史学关注现实与历史对话的特点,他晚年的主要研究是世界各国现代化进程的历史、理论和实践。由大量中文翻译版本的译者序言来看,我们以往在介绍年鉴学派和新史学的时候,对这一特点似乎还强调不够。而我们没有刻意强调的新史学的另一个特点是其中的马克思主义解读方法,譬如布罗代尔、杜比和勒华拉杜里对社会经济史基于马克思主义的解释,以及这一解读背后对底层民众和现实社会的关怀。作为他们的同道,勒高夫的研究也展示了同样的特色。

除却《圣路易》《中世纪的知识分子》《中世纪文明》《历史与记忆》《钱袋与永生》这些业已翻译成中文的著述,勒高夫还有一部国内读者不太注意的名著《阿西西的圣方济各》(1999)。我在这里着重谈论这部书的原因是,正是借着研究这位12和13世纪欧洲的重要人物(1181/82—1226),勒高夫明确阐释了他对历史研究与现实社会之关联的看法。就像他在序言里面说的,他并非试图把古代历史现代化,但是他希望借助自己的研究让人们听到方济各事迹的“现代回声”。

勒高夫提出的关键问题是,方济各究竟是中世纪人还是现代人?方济各所生活的12和13世纪被许多欧美学者看作是西方文明“起飞”的年代。从经济活动模式到法律制度以及社会生活的各个方面,新的现代的因素此时都在萌生,并促成了此后西方文明发展在速度和特点上与世界其他地区的差异。勒高夫注意到,从中世纪的传记作家到近代的历史学者都强调方济各言行具有突出的新意和“现代性”,后者甚至把他看作是文艺复兴和西方现代文化的先驱,扮演了将人们由中世纪文化“解放”出来的角色。那么以勒高夫的马克思主义眼光看过去,方济各的思想和行动有哪些现代因素呢?他并不认为方济各代表着与中世纪的决裂,而是倾向于把他界定为中世纪社会内部的改新派。方济各尊重教会权威和传统,但是他依据基督教核心的价值观,对当时的社会做出了尖锐的批判。而这些批判也同样适用于现代资本主义,抨击了阶级压迫,肯定了世俗文化,在认可市场的同时揭示了贪婪的自私和猥琐,因此也就具备了勒高夫在方济各那里发现的现代性。

方济各和他的修会尽力追求简朴和清贫理想的完美实践。勒高夫认为,这里面包含有强烈的社会平等观念。在方的传记里面有两个关于他骑毛驴赶路的故事。故事一说,他在骑驴经过农田时,被一位农夫叫住,告诫他不要辜负民众的信任,要坚持把理想贯彻到底。他跳下毛驴,以亲吻感谢了这位卑微的农夫。故事二谈到,商人出身的方济各有一次骑在毛驴上,一位出身贵族的修士徒步陪同着他,并且说:“我们的父母在社会上不是一个等级的,而现在他骑在毛驴上,而我却步行。”方济各立刻从毛驴上下来,检讨了自己的傲慢。勒高夫强调说,在欧洲封建社会等级和阶级分野在强化的时候,方济各的想法却是相反。他开始传播让所有的人都平等的理想,包括把平信徒也看作是与教会神职人员平等的。他还把这种平等观延伸到所有部落、所有民族、说各种不同语言的人,所以这也是一种世界大同的思想,一种现代社会急需的理想。

“金钱之用不过如同鹅卵石。”这是方济各关于钱财的著名格言,但是他本人以及他的修士们并不排斥市场经济,只是以自己作为少数精英分子的清贫生活榜样来批评物欲横流的贪婪社会。恰恰是他以及方济各会的修士们在中世纪首先注意到了货币和市场正面的社会作用,注重用金融和市场来做慈善事业。方济各会的修士们后来成为了近代银行和财会制度的先驱,而他们最早创办的银行类似于现代服务贫民的小额贷款信用社,是教会慈善事业的一个组成部分。对方济各来说,爱天主而没有爱邻人的实际行动,那么爱天主就是一句空话。正如勒高夫所强调的,这既是中世纪传统,也是工业革命以后的现代西方社会需要的价值观念,因为人与人之间的敌意和不平等皆出自对钱财和权力的贪婪,而在贪婪背后是自私自爱和拒绝爱他人。勒高夫对方济各的喜爱不仅出自一个历史学家的偏好,而且也出自他本人对当代法国和世界的深度关怀。正如他在最后一章的结语里说的:方济各热爱人和人世间,同时又能够批评和抵制这个世界因为贪婪和权力欲而滋生的傲慢和势利,因此他正是今天和未来的人类社会所需要的榜样;只要还存在着饥饿、苦难和压迫,今天的世界就必须珍惜方济各的思想和事迹所提供的榜样和价值观。

勒高夫在《欧洲的诞生》和其他著作中强调了法国年鉴学派史学的一个重要看法。他指出,在经济、文化和政治的各个层面,中世纪,而非古希腊罗马,才是现代西方文明诞生的年代。欧洲文化对该地区的统一和联合作用,欧洲作为一个整体的现实和观念,都是在中世纪出现的。正如他对方济各的研究所提示的,在思想的层面上,他认为中世纪基督教的道德为批判资本主义贪婪建立了一个标准,并因此为现代西方社会提供了正确的价值观。

我们在中国研究外国历史究竟是想做什么?也许,勒高夫教授对我们的启示是,学者不应该回避历史研究的现实关怀。而让现实关怀具有合法性的根本依据是,史学研究必须正面肯定良善的道德和价值观,成为社会正义的声音。有了对我们自己周围生活的关注和热爱,我们对世界各地文化和历史的研究才会有我们自己的角度和看法。

(作者为北京大学历史系教授)