【核心提示】城乡一体化或新型城镇化理念,是对以“增长机器”为核心的单向度城市发展实践的替代。它把城镇化过程理解为生活空间再造和文明形态创新过程。

田园城市之间的关系

乡一体化或新型城镇化理念,是对以“增长机器”为核心的单向度城市发展实践的替代。它把城镇化过程理解为生活空间再造和文明形态创新过程。

首先,传统城镇化实践的根本问题在于把城市贬为经济增长的手段,而没有将其视为新文明的平台,甚至新文明的形态。农村剩余劳动力转移(就业)、拉动内需、产业发展和升级、地方(竞争式)发展等不同的具体目标,都凝结在城镇化身上,迫使城市在格局、形态、建筑以及城市生活方面发生变革,城市实际上就被迫承担起增长机器的职能。由此产生的“经营城市”概念,在产业、基础设施、景观以及更深层的(以挥霍式消费为目标的)生活方式重组上,把资本友好型城市(即良好的投资环境)作为实际的城镇化目标。

然而,资本不会像个人那样担负道德义务。当代金融资本在全球的流动,它所推动的产业和劳动力转移,限制了城镇化进程。如西方20世纪60年代,因为产业转移而遭受的城市衰退(如著名的底特律)和新城镇化浪潮,以及今天中国各地开发区和专业生产基地的潮起潮落。在多重压力下,城镇化呈现出全国规模持续的内外双向爆炸趋势。“外”主要指的是形式和范围,它表现为无度的扩张;“内”指的是由于人口快速聚集而产生的城市生态的高度紧张,它表现为城市几近“胀破”。这是流行的城镇化过程以及单向度的城镇化观念。它在实质上亦即是20世纪60年代以来城市思想史中,所批评的现代性发展主义神话之城镇化版本。

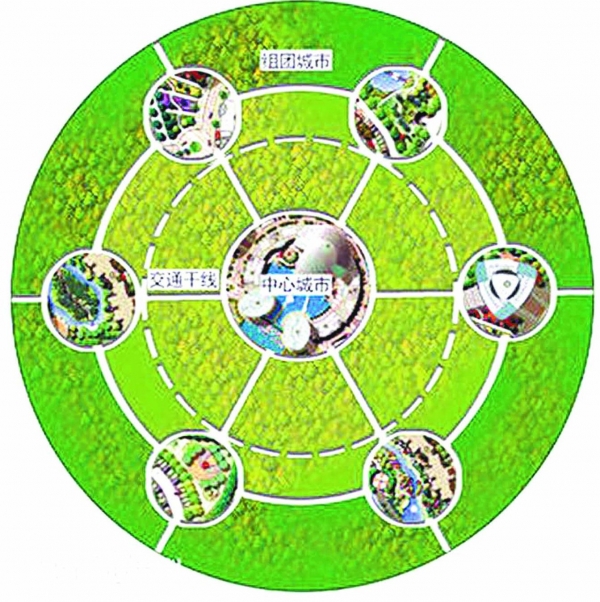

其次,须从文明发展而非城市形态的角度来理解城镇化过程,进而定义新型城镇化或城乡一体化的内涵。2007年,国家发改委批准成都和重庆为“国家统筹城乡综合配套改革试验区”,鼓励其在大四川地域为破解城乡二元体制难题进行探索。其后,全国各地掀起了类似试验高潮。不过,多数理论和实践都偏向于从城市或城乡形态角度,用霍华德的“田园城市”概念来描述,仅仅表达了这个观念的乌托邦内涵,而缺乏对于社会内容的深入理解。实际上,霍华德“田园城市”概念是其社会改革理想的切入口,其提出这个概念的名著原题便是《明日:通往真正改革的和平之路》。他提出这个问题的背景正是以曼彻斯特、伦敦等为代表的早期工业化—城镇化,造成了严重的生态和社会问题。霍华德“田园城市”实际上是试图从文明形态的高度来回应这些问题。

霍华德的“田园城市”作为一个修辞表达的真正含义是“社会城市”。从这一角度来说,霍华德“田园城市”观念代表的是以城市为平台,对现代工业文明传统思路的反思和批评。20世纪许多重要的城市思想家,如美国的芒福德等人,都是从这一角度来批评整个工业化历史(西方工业化—城镇化模式)和主张新城市文明。新型城镇化,如果有含义的话,其立意亦应该在新的文明形态上而非仅仅城市形态上。

那么,如何来理解新的文明形态呢?联合国人居署发表的《2010/2011年世界城市状态》,强调了这个事实,即“智人”都将在未来变成“城市智人”。新型城镇化不再是传统工业化—城镇化之自发过程,而是以城市为平台创新全新生活方式的过程。城镇化涉及的不是城市规模、形态这些技术细节,而是人类生活空间的创新这个大问题。只有从这一角度来理解新型城镇化,才能够直面目前城镇化让我们遭遇的文明难题。

再次,新型城镇化实际上提出了一个至关重要的问题,在接受城市是现代生活基本空间这一前提下,以城镇化过程为核心来重组中国的现代性,探索一条新文明之路。我们必须在自己民族的现代化过程中,创新出有关城镇化的历史诗学。我们必须认识到:以工业化结构的新型城乡关系为基础的人群聚落形态,完整地包括以环境形式展开的资源利用、经济和社会组织结构、生产方式以及它们共同作用而形成的空间形态,但其内容却并不能从既有的城镇化国家经验和理论逻辑上直接推导出来,而需要当代国人的创造。

正是从西方既有经验和当代中国城镇化状况看,城镇化涉及的是自然、社会结构和人本身的综合性历史变迁过程。它并非如假想的那样是经济的或自然的过程,从而表现为技术问题,而是真正的人的生存艺术问题。在新的方向中,不是否定经济(以及在全球舞台上进行竞争的民族国家的综合实力)的至关重要地位,而是在一般意义上提出城市在人类社会生活中的多维度意义。城市并非简单地意味着一种空间的物质形态,也非经济活动的舞台。实际上,它亦是社会的公共机构,以及更深刻的,它是一个特定共同体文化创造和忠诚(认同)的发源地。单向度的城镇化之痛迫使中国进一步解放思想,坚持社会主义方向的多模式生活空间再造不仅必须而且能够成为新进程的特征。如果城市问题是现代性的中心问题,那么我们将以此问题为中轴,一方面探索中华民族复兴的伟业,另一方面为人类文明的多样性和开放性注入新的经验。

(作者系南京大学马克思主义学院教授、国家社科基金重大项目“城市哲学与城市批评史研究”(11&ZD089)首席专家)